Seite 7 Potsdam

7.1 Vorbemerkungen

- Das Wappen von Potsdam

Diese Seite richtet sich an alle, welche Interesse haben an der großartigen Potsdamer Kulturlandschaft, der bewegten Geschichte der Stadt und ihrer Struktur.

Zwei reich bebilderte Fuß- bzw. Radrouten (1 und 2) erschließen herausragende Teile der Stadt; weitere Routen weisen den Weg zu den benachbarten Telegraphenstationen (3 und 5):

- Großer Stadtrundgang Potsdam Barock/Modern (Kapitel 7.4)

- Die Welterbe-Route Potsdam(Kapitel 7.5, in spe)

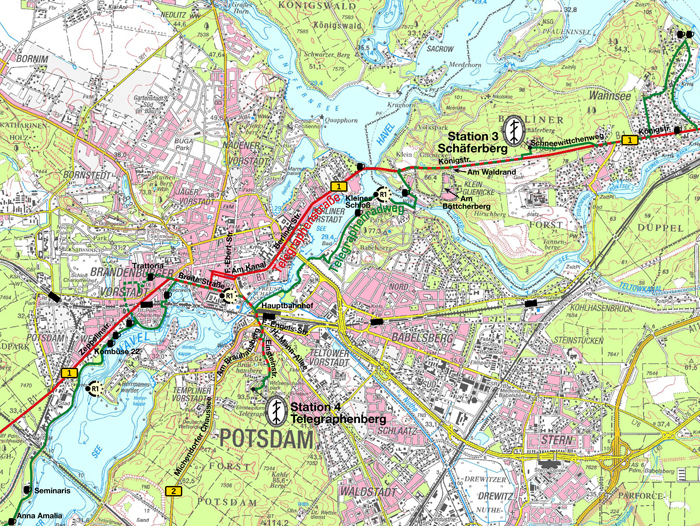

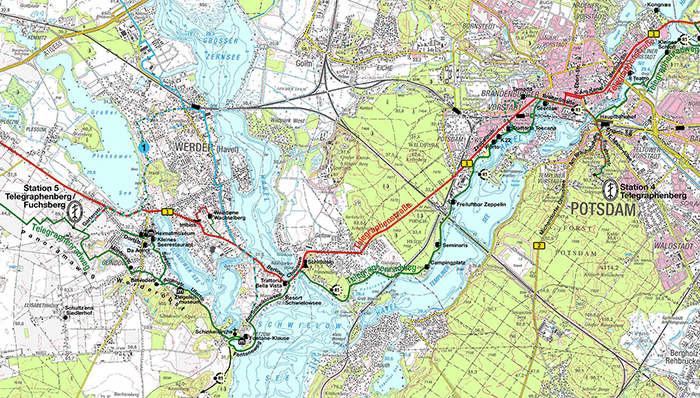

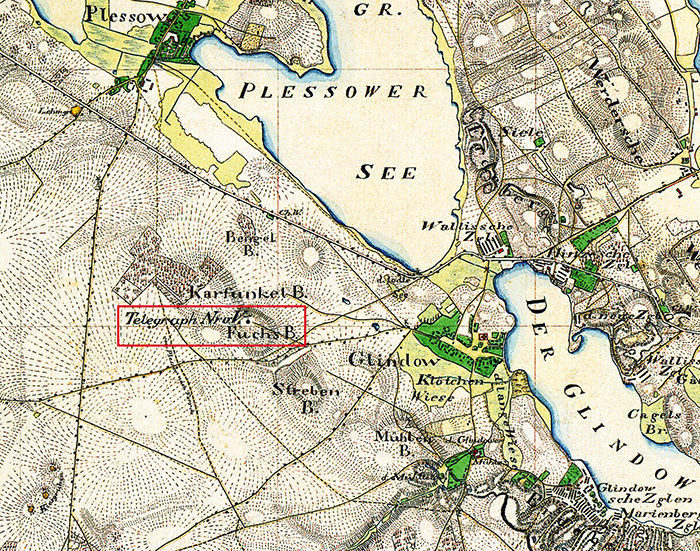

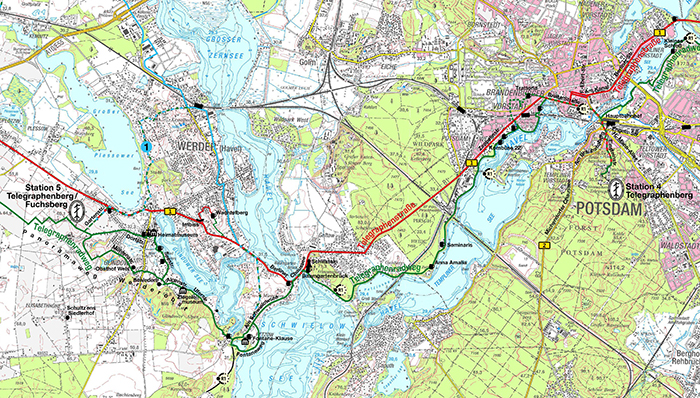

- Die Seen-Route Nord: Von der Station Nr. 3 Wannsee zur Station Nr. 4 Potsdam (Kapitel 7.6)

- Die Seen-Route Süd: Von der Station Nr. 4 Potsdam zur Station Nr. 5 Glindow (Kapitel 7.7)

Bei knapper Zeit kann (1) eine Route abgekürzt oder (2) lediglich dieses Portal angesehen werden.

7.2 Eckpfeiler zur Geschichte

Drei grundlegende Ereignisse verbinden sich mit dem Jahr xx45 und zudem jeweils mit dem 14. April im tagesgenauen Abstand von 100 Jahren:

- 14.04.1745 Grundsteinlegung für das Schloss Sanssouci (SANS, SOUCI, „Ohne Sorgen“, Weinbergschloss)

- 14.04.1845 Grundsteinlegung für die Friedenskirche

- 14.04.1945 85%ige Zerstörung der historischen Potsdamer Innenstadt durch englische Bomber. Die Engländer wählten den Termin vermutlich nach ihrem Motiv „Moral Bombing“. So sollte die Moral der Bevölkerung schnellstmöglich gebrochen werden.

Die Bilder in der folgenden Galerie stehen für diese drei historischen Ereignisse und die vertragliche Beendigung des 2. Weltkrieges in Europa.

Weitere drei Ereignisse verbinden sich mit den Jahren xx40 und sie haben ebenfalls den Abstand von 100 Jahren

- 1640 Friedrich Wilhelm wird Kurfürst von Brandenburg (Der Große Kurfürst)

- 1740 Friedrich II. (der Große) wird König von Preußen.

- 1840 Friedrich Wilhelm IV. besteigt den Königsthron.

Zwei Ereignisse sind verbunden mit den Jahren xx88:

- 1688 FW I. (der Große Kurfürst, der Erfinder von Preußen), stirbt; sein Nachfolger wird F I., ab 1701 König in Preußen

- 1888 Dreikaiserjahr: Wilhelm I., deutscher Kaiser seit 1871, stirbt; Friedrich III., der 99-Tage-Kaiser, stirbt an Krebs; Wilhelm II. regiert und dankt ab 1918.

Weitere Eckpfeiler:

- 919 Heinrich I. wird König des Ostfrankenreiches

- 962–1806 Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation: 962 wird Otto I. in Rom zum Kaiser gekrönt (Deutsches Reich/ Altes Reich/ 1. Deutsches Reich)

- 993 Schenkungsurkunde mit der Ersterwähnung von Poztupimi (Potsdam) und Geliti (Geltow): Kaiser Otto III. schenkt die Orte der Äbtissin von Quedlinburg, seiner Tante Mathilde. pdf Mathilde

- ≈ 1157–1815 Mark Brandenburg; seit 1356 eines der sieben Kurfürstentümer (Goldene Bulle, Reichsverfassung Karls des IV.).

- 1539 Einführung der Reformation in der Mark Brandenburg durch Übertritt des Kurfürsten Joachim II. und eines Teils der Stände zur lutherischen Konfession (K. Arlt 05/2017)

- 1662–1668 Bau der Stadtschlosses unter dem Großen Kurfürsten, welches unter Friedrich II. sein endgültiges Aussehen erhält (K. Arlt 05/2017).

- 1685 Edikt von Potsdam: Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (*1620 – †1688) lädt die in Frankreich drangsalierten Protestanten (Hugenotten) ein, in Brandenburg zu siedeln.

- 1701–1945 Preußen (sukzessive vergrößert)

- 1721 Potsdam wird Garnisonstadt.

- 1809 wird die erste Potsdamer Stadtverordnetenversammlung in der Garnisonkirche vereidigt.

- 1815–1945 Provinz Brandenburg unter Einbeziehung zuvor sächsischer Gebiete wie der Niederlausitz und des Landes Jüterbog

- 1871–1918 Deutsches Kaiserreich (Deutsches Reich/ 2. Deutsches Reich)

- 1933–1945 Drittes Reich (1000-jähriges Reich), es existiert 12 Jahre

- 1945: Potsdamer Konferenz (17.07.– 02.08.) der drei Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition über die gemeinsame Deutschlandpolitik

- 1949–1952 Land Brandenburg mit der Hauptstadt Potsdam

- 1952–1990 Bezirk Potsdam

- 1990 Land Brandenburg mit der Landeshauptstadt Potsdam

- 1990 Beschluss der Potsdamer Stadtverordneten „Zur behutsamen Wiederannäherung an den charakteristischen, historisch gewachsenen Stadtgrund und -aufriss“

Vor der verheerenden Bombennacht des 14. April 1945 war Potsdam ein großartiges architektonisches Ensemble. Der Dreiklang am Alten Markt, Stadtschloss, Nikolaikirche und Altes Rathaus, der als Symbol für die Teilung der Macht gesehen werden kann, sowie der Palast Barberini galt als einer der schönsten Plätze Europas. Das Bombardement sowie spätere Abrisse und einige unpassende Neubauten haben bleibende Spuren hinterlassen.

Die 1990 vom Stadtparlament weitsichtig beschlossene behutsame Wieder- bzw. Neugewinnung von Potsdam, insbesondere seiner Mitte, ist ein vielschichtiger, heiß debattierter und sehr umkämpfter Prozess. Dies belegt insbesondere der seit 2004 andauernde zähe Kampf um die Wiedergewinnung der Garnisonkirche, einst ein Wahrzeichen der Stadt.

7.3 Elemente der Stadtstruktur

- Ohne jeden Zweifel wurde die Stadt Potsdam wohl überlegt und sehr gekonnt in die Landschaft eingefügt und entwickelt. Bezugspunkte für strukturbestimmende Straßen, Gebäude, und (Sicht)-Achsen waren dabei nicht selten Höhen in der Umgebung der Stadt (Mielke 1998, Thiede 2009 und Vortrag 21.02.2017).

- Drei Elemente bestimmen die Struktur der Potsdamer Innenstadt: (1) das „Urelement“ Breite Straße, (2) die langen Parallelstraßen der 2. Stadterweiterung und (3) der „Pfingstbergfächer“.

- Die Intensionen der Vordenker und Planer gingen auf. Sie sind noch heute bestimmend für die großartige und so sehr anziehende Harmonie der Potsdamer Kulturlandschaft.

- Das strukturelle Urelement Potsdams ist die WNW-Achse vom Südflügel des Stadtschlosses durch die Breite Straße, über die (damals bis zum Markt-Center reichende) Neustädter Havelbucht und weiter durch die Feuerbachstraße, die „Allee gegen Pannberg“ (Pann(en)berg in Golm südlich des Uni-Campus, seit 1686 Ehrenpfortenberg, weil zeitweise mit einem hölzernen römischen Triumpfbogen geziert, Mielke 1998: 14, 20, 197; Arlt 1999: 21).

Nach O. Thiede, Vortrag 21.02.2017, soll diese Achse auf die Burg der Hohenzollern in Tangermünde an der Elbe zielen - Genau senkrecht zum Urelement Breite Straße wurde die Lindenstraße nach NNE ausgerichtet auf den Pfingstberg hin (Eichberg, Karte von 1653, Karte von Suchodoletz 1683, beide in Mielke 1998: 15, 352).

- Parallel zur Breiten Straße wurden (1) der Stadtkanal im Bereich der Yorkstraße, (2) die Schlossstraße, (3) die Henning-von-Tresckow-Straße, (4) die Straße Am Lustgartenwall, (5) die Spornstraße und (6) die Ebräerstraße angelegt.

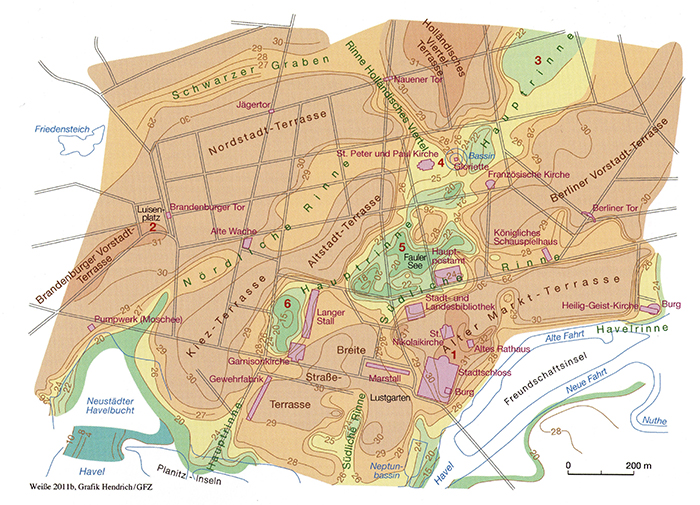

Ausgerichtet auf die Breite Straße und die Lindenstraße sind auch (7) das Stadtschloss, (8) der Lustgarten, (9) das Neptunbecken, (10) der Marstall, (11) der Neue Markt, (12) die Garnisonkirche, (13) der Lange Stall, (14) das Große Militärwaisenhaus und (15) das Jägertor, während alle anderen Straßen, Plätze und Gebäude schiefwinklig zu diesem primären orthogonalen Grundraster liegen (Bild). Das orthogonale Urstraßensystem konnte unter dem Großen Kurfürsten angelegt werden, ohne die mittelalterliche Siedlung zu zerstören, denn das Stadtschloss lag in einigem Abstand zu den existierenden Gebäuden (Mielke 1998: 197). - Der Lustgarten, „der älteste Platz unter den ab 1662 eingelegten Freiflächen“ (Mielke 1998: 198) liegt auf dem guten Baugrund der „Breite Straße-Terrasse“ (Weiße 2012: Abb. 8; hier: Höhenschichtenkarte).

-

Der schlechte geologische Baugund in der „Hauptrinne“ spiegelt sich wider in der Lage (1) der Plantage, (2) des Platzes der Einheit (Fauler See) und (3) des Bassinplatzes (Bassin).

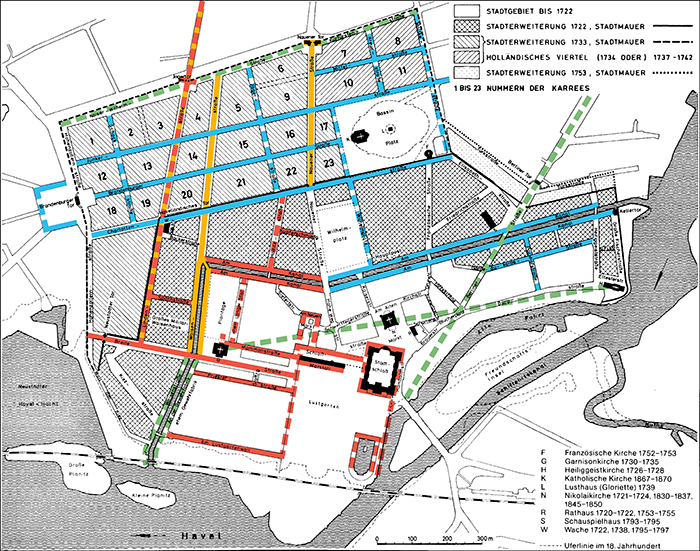

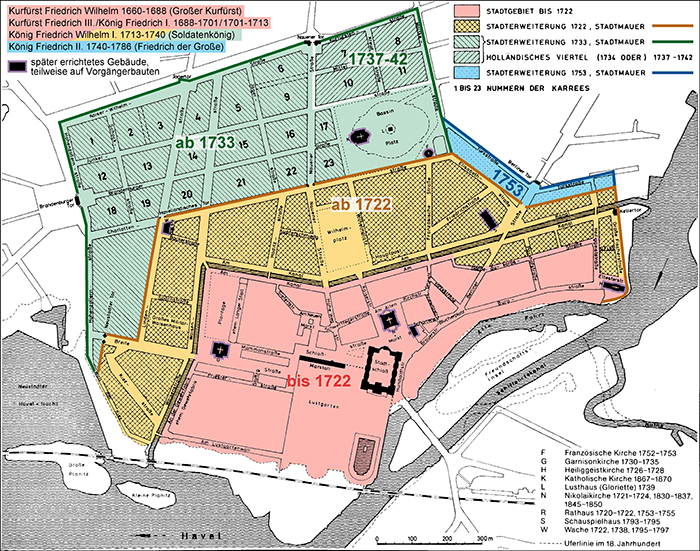

- Stadtstruktur: Die Grundelemente der Innenstadt: (1) rot = WNW- und NNE-Elemente, (2) blau = WSW- und NNW-Elemente, (3) gelb = Pfingstbergfächer, (4) grün = Nebenelemente: (4.1) Kirchenachse, (4.2) südlicher Stadtkanal und (4.3) Hegelallee/Kurfürstenstraße (Karte: MIELKE 1998: 356, farbige Ergänzungen: M. MENNING 02/2017, Graphik: A. HENDRICH 04/2017).

Druckfähige Auflösung (1500x1181, 1,48 MB)

- Das zweite und augenfälligste Strukturelement der Innenstadt sind drei lange parallele Straßen am Rande bzw. in der 2. Stadtweiterung (ab 1733): (1) die Charlottenstraße, (2) die Brandenburger Straße und (3) die Gutenbergstraße. Angelegt wurden sie nahezu parallel zur (4) Straße am Kanal, die bis 1722 einen Teil der Nordgrenze der Stadt bildete (Großbild Stadtstruktur).

- Lediglich vier Straßen verlaufen senkrecht zu den drei langen Parallelstraßen, nämlich die (1) Hermann-Elflein-, (2) Jäger-, (3) Benkert- und (4) Hebbelstraße. Die beiden ersten enden blind an der Charlottenstraße. Dies kaschiert ihre orthogonale Orientierung meisterhaft. Die Kaschierung des orthogonalen Grundrasters wird aber vor allem getragen durch die schiefwinklig zu ihm orientierten Elemente (5) Linden-, (6) Dortu- und (7) F.-Ebert-Straße (Großbild Stadtstruktur).

Nebenher: Es dürfte alles andere als ein Zufall sein, dass (8) derMonopteros (Tempelturm) des Militärwaisenhauses von 1771 völlig überraschend durch die Hermann-Elflein-Straße eindrucksvoll zu sehen ist und dass (9) ein Blick durch die Jägerstraße zu dem 1892 fertiggestellten Meteorologischen Observatorium auf dem Telegraphenberg führt. Beide Gebäude dürften bewusst in die Flucht dieser Straßen gestellt und so höchst geschickt in das vorhandene Stadt- und Landschaftsgefüge eingepasst sein. - Das dritte dominante Strukturelement der Innenstadt bildet der hier so genannte „Pfingstbergfächer“. Er wird aufgespannt von der Linden-, Dortu- und Friedrich-Ebert-Straße (letztere zwischen Charlottenstraße und Nauener Tor), die alle auf den Pfingstberg zielen (Mielke 1998, Thiede 2009, Vortrag 21.02.2017). Erst diese Kenntnis erklärt das unübersehbare Aufeinanderzulaufen der Linden- und der Dortustraße (Großbild Stadtstruktur).

Der Pfingstbergfächer könnte dem Prinzip folgen, senkrecht (orthogonal) aufeinanderstehende Straßen wie die Breite/Lindenstraße nur begrenzt zuzulassen, um Uniformität zu vermeiden und um mit Hilfe von Straßen Sichtachsen auf markante Höhen zu schaffen.

- Generalisierte Höhenschichtenkarte der Potsdamer Innenstadt (© Weiße 2012: 79)

Druckfähige Auflösung (1500x1182, 1,89 MB)

Weiterhin gibt es drei geologisch bedingte Elemente:

- Es fällt kaum auf, dass die Hegelallee und die Kürfürstenstraße leicht spitzwinklig zu den drei großen südlichen Parallelstraßen verlaufen. Ich (MM) nehme an, dass so die gut bebaubare Fläche für die 2. Stadterweiterung voll ausgeschöpft werden sollte. Denn nördlich dieses Straßenpaares verläuft der Schwarze Graben mit weniger gutem Baugrund (Weiße 2012: 89, Abb. 8, 12.1, 12.2; hier Höhenschichtenkarte). Durch das Auseinanderlaufen von Gutenberg- und Kurfürstenstraße nach Osten wurde das Areal für das Holländische Viertel maximiert.

- Die östliche Grenze von Altstadt und 1. Stadterweiterung verlief entlang der Straße am Kanal bzw. parallel zu ihr (Großbild Stadterweiterungen). Südlich davon liegt die Alte-Markt-Terrasse und nördlich davon die südliche Rinne (Großbild Höhenschichtenkarte). Hier ist der Zusammenhang zwischen dem geologischen Untergrund und der Stadtgrenze so deutlich wie sonst nirgends in Potsdam.

- Der Stadtkanal knickt in der Dortustraße südlich der Breiten Straße etwas nach SSW ab, indem er der pleistozänen „Hauptrinne“ folgt. Die Gewehrfabrik macht diesen Schwenk mit und liegt leicht spitzwinklig zum Langen Stall und zur Garnisonkirche. Hier folgt die Gebäudeausrichtung dem geologischen Untergrund (Großbild Höhenschichtenkarte).

Eigenständige Strukturelemente sind:

- Die südwestliche Berliner Straße, die auf das stadtseitige Ende der Langen Brücke zuläuft. Diese wichtige urspüngliche Verkehrsader ist infolge der Neustrukturierung der östlichen Altstadt nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr erkennbar.

-

Die Kirchenlinie (Thiede 2009: 28), hier „Potsdamer Kirchenachse, eine Gerade, auf der die Kirchen des „Dreikirchenblicks“ liegen: die (1) die Garnisonkirche, (2) Nikolaikirche und (3) Heiliggeistkirche (Großbild Stadtstruktur). Diese Kirchenachse soll erstaunlicher Weise auf weit erntfernte Orte zielen: nach Westen auf den Hohenzollernstein (im Forst südwestlich von Brandenburg an der Havel; siehe auch diesen Internet-Auftritt, Station 9, Kapitel 5.6.2) und nach Osten auf das Köpenicker Schloss (Thiede, Vortrag 21.02.2017).

-

Nebenher: Alternativ vermutet MM, dass die Kirchenachse eher zufällig auf der Linie Köpenicker Schloss – Hohenzollernstein liegen könnte, denn sie kann auch gut durch den angestrebten „Dreikirchenblick“ vom Brauhausberg und den geologischen Untergrund erklärt werden. Aber vor allem wurde der Hohenzollernstein, im Forst weit südwestlich der Stadt Brandenburg a. d. Havel, 1500 m nördlich des Dorfes Mahlenzien, erst 1905 errichtet. Zudem ist nicht sicher, ob dort der Burggraf von Nürnberg 1412 überhaupt die Magdeburger Heerstraße nutzte, um seine gerade geerbte Mark Brandenburg für die Hohenzollern in Besitz zu nehmen.

- Das abwechselungsreiche Muster der Potsdamer Innenstadt basiert auf der Vergitterung dreier Elemente: (1) der WNW-Richtung: Urelement Breite Straße, (2) der ENE-Richtung: lange Prallelstraßen der 2. Stadterweiterung und (3) dem Pfingstbergfächer (Großbild Stadtstruktur) sowie (4) dem geologischen Untergrund (Großbild Höhenschichtenkarte).

- Diese symmetrischen und asymmetrischen Elemente sind untereinander so vergittert, dass sie die für die Innenstadt chrakteristischen unterschiedlich großen und variabel geschnittenen Quartiere ergeben.

- Nebenher: Mit solchen Strukturelementen wurde die Empfehlung von Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604–1679): „Das ganze Eiland muss ein Paradies werden“, umgesetzt. Gemeint sind (1) sein Brief von 1664 an den Großen Kurfürsten und (2) das Gebiet der „Insel Potsdam“ von Caputh über den Wildpark, Golm, Bornim, Sacrow zur Pfaueninsel und der Raum, der vom Schäferberg, dem Babelsberg und dem Brauhausberg gerahmt wird. 350 Jahre später befindet sich heute in diesem Gebiet das größte deutsche UNESCO-Welterbe!

- Nebenher: Nach Mielke (1998: 188) ist die Komposition von Stadtschloss und Garnisonkirche genau austariert. Der Turm der Garnisonkirche wurde seit dem Herbst 2017 wieder aufgebaut und im August 2024 eingeweiht. Zwar bis 2026 noch ohne Haube, doch bereits mit seiner Aussichtsplattform in 57 m Höhe und einem grandiosen neuen Blick auf Potsdam!

Allein schon der wunderschöne Turm bringt viele Menschen genau so ins Schwärmen wie 2013 das wiedergewonnene Stadtschloss, denn Kirche und Schloss „sind architektonisch ebenbürtig, ungleich, aber gleich stark. In Sichtweite zueinander erzeugen der massige fürstliche Profanbau und der hochgereckte Sakralbau ein optisches Kraftfeld. Beide sind einander nicht frontal gegenübergestellt, sondern mit feinem Gefühl für die indirekten Wirkungen ragen beide in die Achse der alten Allee [Breite Straße] hinein.

Mit dieser Anlage quer zur Hauptstraße [Breite Straße] distanzierte sich das Potsdamer Stadtschloss von den Prinzipien der zeitgenössischen Fürstensitze.“

Zum Vergleich: Friedrich II. (der Große) verwendete später dasselbe Prinzip im Park Sanssouci, indem er das Weinbergschloß (Schloß Sanssouci) parallel zur Hauptachse des Parkes errichten ließ. Erst mit dem triumphialen Gefühl des gewonnenen siebenjährigen Krieges (1756–1763) ließt F II. das Neue Palais in Frontstellung zur Hauptachse des Parks setzen.

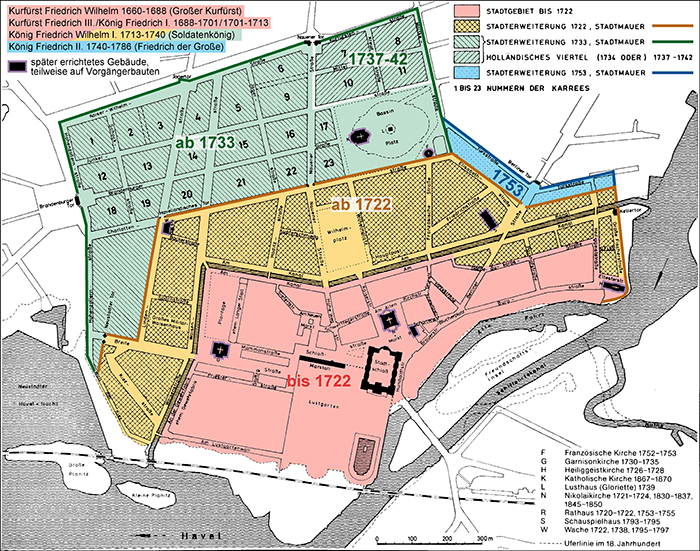

- Potsdams Stadterweiterungen zwischen 1660 und 1753: Die Stadt entwickelte sich besonders rasch unter dem Soldatenkönig FW I., der sie 1721 zur Garnisonstadt machte (Karte: MIELKE 1998: 356, farbige Ergänzungen: M. MENNING 02/2017, Graphik: A. HENDRICH 04/2017).

Druckfähige Auflösung (1500x1181, 1,75 MB)

„Suchet der Stadt Bestes“ Zur Rekonstruktion der zweiten barocken Stadterweiterung Potsdams

Die Bürgerinitiative (BI) ARGUS-Stadtgestaltung 1989/90

Ein Faltblatt mit dem Titel von Abschnitt 7.3a erhielt ich (MM) geschenkt auf dem Alten Markt am 1.6.2025 anläßlich des „Festes der Kulturerben“. ARGUS hat 1989 in der Wendezeit für Potsdam Außerordentliches erreicht in höchster Not, nämlich einen Abriß- und Baustopp für die historische Potsdamer Innenstadt. Der Inhalt des Faltblattes beruht auf der Arbeit von Michael Zajonz und Michael Heinroth. Einzelheiten daraus kursieren unter Kennern, aber das gesamte Werk ist ein großes Geschenk. Es beeindruckt derart und es dürfte für die meisten so schwer zugänglich sein, dass hier Auszüge daraus widergegeben werden.

Auszüge aus dem Faltblatt von Michael Zajonz und Michael Heinroth, unter Mitarbeit von Wolfgang Frederick, Steffen Mühle und Ralf Kohn:

(1) „Das Faltblatt zeigt Tafeln für eine Ausstellung, welche „ursprünglich nur für den „innerkirchlichen Gebrauch“ bestimmt war. Sie konnte damals nur in der Potsdamer Nikolaikirche gezeigt werden. Vom 10. September bis 8. Oktober 1989 wurde sie dort von 10.000 Menschen gesehen.“

(2) ff in spe

Literatur

Arlt, K. (1999): Die Straßennamen der Stadt Potsdam. Geschichte und Bedeutung. – Mitt. Studiengemeinschaft Sanssouci e.V., 4, 4: 79 S.; Potsdam. http://www.aip.de/~arlt/SGS/strassennamen; 2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2010. – Beiheft 1 Mitt. Verein Kultur u. Geschichte Potsdams – Studiengemeinschaft Sanssouci e.V., [ISSN 1432-9050; Internationales Buch, Potsdam]

Mielke, F. (1998): Potsdamer Baukunst. Das Klassische Potsdam: 515 S., Propyläen.

Thiede, O. (2009): Gesamtkunstwerk Potsdam. Sichtachsen – Geometrie – Rhythmus. Beobachtungen und Überlegungen zu den Gestaltungsprinzipien der barocken Stadt: 48 S., Potsdam (Selbstverlag O. Thiede).

Weisse, R. (2012): Weichselzeitliche Sedimente, Strukturen und Oberflächenformen Potsdams. – In: Menning, M. & Hendrich, A. (Hrsg.): Preussens Telegraphenlinie Berlin–Koblenz und Beiträge zur Geschichte sowie Geologie des Potsdamer Telegraphenbergs und seiner Umgebung. Telegraphenbuch III: 56–99; Potsdam (Selbstverlag M. Menning).

7.4 Großer Stadtrundgang Potsdam Barock/Modern

Der außerordentliche architektonische und geschichtliche Reichtum Potsdams ist kaum besser zu erfassen als bei diesem Rundgang durch die Innenstadt und ihre Peripherie.

Die Fußwanderung beginnt und endet am Kopf der Langen Brücke, nur 5 Minuten entfernt von den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs. Für die ca. 5000-Meter-Strecke sollten minimal 3 Stunden, besser 6 Stunden zur Verfügung stehen. Natürlich kann die Strecke auch abgekürzt werden. Sie lohnt sehr, selbst bei durchwachsenem Wetter. Großartige Sichten und ansprechende Gasthäuser laden zum Verweilen ein.

Nach jahrelanger Vorbereitung begann das Einstellen der Route ins Internet im Januar 2025 mit der Nikolaikirche (Abschnitt 7.4.3) und der Garnisonkirche (Abschnitt 7.4.5).

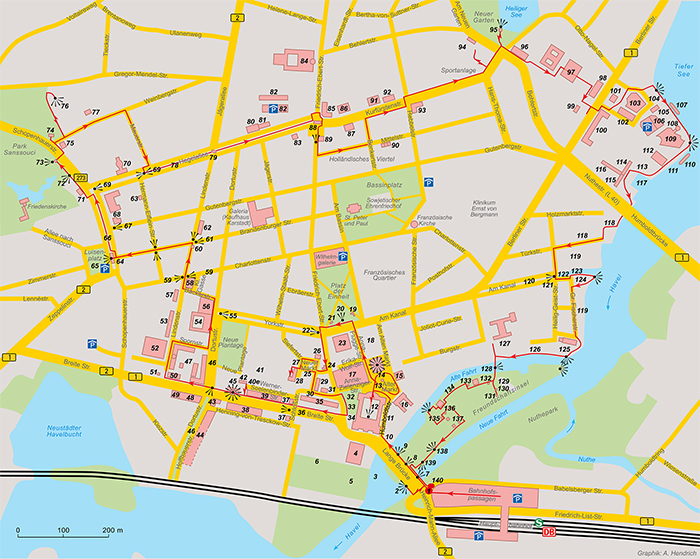

- Schematische Karte für den Großen Stadtrundgang Barock/Modern, © Andreas Hendrich 06/2024. Die Nummern in der Karte entsprechen den Nummern (Nr.) in Texten und Bildunterschriften. Das Ausdrucken der Karte wird empfohlen. Eine Kurzbeschreibung der 140 Stationen zeigt das pdf Liste der Stationen

Verlauf der Route: Lange Brücke – Altstadt (17. Jh. ff.) – Holländisches Viertel (1737–1742) – südliche Berliner Vorstadt (19 Jh. ff.) – Schiffbauergasse (19 Jh. ff.) – östliche Altstadt (18. Jh. ff.) – Freundschaftsinsel – Lange Brücke (Entwurf MM 01/2025, Graphik & © Andreas Hendrich 02-06/2025)

Druckfähige Auflösung (2000x1598, 1,67 MB)

7.4.1 Bilder zur Geschichte

Zwischen 1660 und 1753 erfuhr Potsdam umfangreiche Stadterweiterungen (siehe Großbild "Stadterweiterungen" in Kapitel 7.3). Unter dem Soldatenkönig FW I., der Potsdam zur Garnisonstadt machte, wuchs die Stadt besonders stark, während sein Sohn F. II. sich ihrer Verschönerung widmete.

7.4.2 Lange Brücke – Alter Markt – Neues Stadtquartier

7.4.2.1 Lange Brücke – Lustgarten

Die Lange Brücke über die Havel: Hier gab es mindestens sechs eigenständige Brücken, von denen zwei in Nutzung sind, nämlich (1) die eigentliche Lange Brücke für Kraftfahrzeuge, Fußgänger und Radler Altstadt-auswärts (1959/60, erste größere Spannbetonbrücke der DDR) und (2) die nördlich angrenzende Spannbetonbrücke von 2008/09 für Straßenbahnen, Busse, Einsatzfahrzeuge, Fußgänger und Radler in beide Richtungen. https://de.wikipedia.org/wiki/Lange_Br%C3%BCcke_(Potsdam)

Beginnend an den Bahnhofspassagen (Nr. 1) fallen die Blicke beim Queren der Langen Brücke nach links Havel-abwärts (Nr. 2) auf das Hafenbecken (Nr. 3), die Brücke der Bahnlinie Potsdam – Magdeburg, den Neuen Lustgarten (Nr. 5), das Hotel Mercure (Nr. 4) und die Südspitze der Freundschaftsinsel, nach rechts Havel-aufwärts (Nr. 7) auf die Neue Fahrt, die Freundschaftsinsel (Nr. 8), die Alte Fahrt und die wiedergewonnene Neue Mitte Potsdams (Nr. 9), voraus auf das Neue Stadtschloss (Nr. 12), den Marstall (Nr. 35) und den Turm der Garnisonkirche (Nr. 45).

Der Hafen (Nr. 3): Hier verkehren Schiffe verschiedener Linien, vor allem die der „Schifffahrt in Potsdam“. Das Hafenbecken erhielt seine heutige Form durch die Abbaggerung der SW-Spitze der Freundschaftsinsel.

Das Mercure (Nr. 4): Das 1968/69 erbaute beliebte Hotel war gedacht als Symbol für die Gestaltung eines sozialistischen Stadtzentrums für Potsdam: 1967/68 wurden in den Hauptstädten der 15 DDR-Bezirke prägnante Bauten errichtet, darunter in Potsdam das „Interhotel Potsdam“, heute Hotel Mercure. So wurde u. a. versucht, den 1968 erfolgten Abriß von Kirchen in der DDR zu kaschieren. https://de.wikipedia.org/wiki/Mercure_Potsdam

Der Neue Lustgarten (Nr. 5): Südwestlich des Stadtschlosses lag einst der zum Schloss gehörende Lustgarten. Er ist der älteste und war der bedeutendste Garten der Stadt bis hin zur Schaffung des Parks Sanssouci ab 1744. Er unterlag häufig gartenkünstlerischen Veränderungen, darunter auch durch Lenné 1818.

Literatur: Wimmer, C. A. (2004): Der Potsdamer Lustgarten. – SPSG (Hrsg.), Edition Hentrich, 90 S., Berlin. ISBN 3-89468-273-6 (pdf Lustgarten)

Das Ernst-Thälmann-Stadion (Nr. 6): https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Th%C3%A4lmann-Stadion_(Potsdam)

-

- Die Lange Brücke nach Osten am 4.11.1989

-

- Die Lange Brücke in Richtung Innenstadt 2011

-

- Das Entree zur Stadt 2023 an der Langen Brücke

-

- Der Hafen Potsdam 2021

-

- Das MS Sanssouci, das größte Schiff

-

- Blick vom Hafen auf die Mitte

-

- Walter Ulbricht verfügte 1968 die Errichtung prägender Gebäude

-

- Reinhard Lakomy beim Stadtwerkefest 2011

-

- Lustgartenblick 2013

-

- Lustgartenblick 2014

-

- Regenblick 1990 vom Ernst-Thälmann-Stadion

-

- Regenblick 1990 vom Ernst-Thälmann-Stadion

7.4.2.2 Freundschaftsinsel - Stadtschloss - Alter Markt

Die Freundschaftsinsel (https://de.wikipedia.org/wiki/Freundschaftsinsel): Der langjährige Leiter der Gartenanlage aus Baumgruppen, Wiesen, Stauden, Blumenbeeten, Springbrunnen und Plastiken, der Landschaftsgärtner Jörg Näthe, wurde 2024 für sein Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Der Otto-Braun-Platz (Nr. 10): Von 1921 bis 1932 war der Sozialdemokrat Otto-Braun, mit kurzer Unterbrechung, Ministerpräsident des Freistaates Preußen, welcher bis zuletzt ein „Republikanisches Bollwerk“ gegen den aufkommenden Nationalsozialismus war, bevor er 1932 mit dem Preußenschlag eliminiert wurde (Gedenktafel an der Büste von Otto-Braun) (https://www.potsdam-wiki.de/Otto-Braun-Platz).

Der Alte Markt (Nr. 13): Seit 2024, nach seiner Komplettierung mit der Nikolaikirche, dem Alten Rathaus mit dem Atlas, dem Museum Barberini, dem Neuen Stadtschloss mit dem Fortunaportal, bekrönt mit der Fortuna, und zuletzt dem Neuen Stadtquartier, ist der Alte Markt wieder zu einem der schönsten Plätze Europas aufgestiegen! (https://de.wikipedia.org/wiki/Alter_Markt_(Potsdam))

Das Neue Stadtschloss (Nr. 12) wurde 2013 fertiggestellt: Es ist der Sitz des Landtags von Brandenburg (www.stadtschloss-potsdam.org, www.mitteschoen.de, https://de.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Stadtschloss). Initialzündung für seine Wiedergewinnung war 2001/02 die Wiedererrichtung seines Fortunaportals in Stein und Holz, basierend auf einer 7-Millionen-DM-Spende der Deutschen Betonindustrie (www.betonindustrie.de), initiiert vom Wahl-Potsdamer Günther Jauch. Für die weitgehende Rückgewinnung der Knobelsdorff-Fassade spendete Hasso Plattner (SAP) 20 Millionen € (12/2007) und später nochmals 1,6 Millionen € für die Deckung des Daches mit Kupfer statt mit Zink!

-

- Die Neue Fahrt gesehen von der Langen Brücke

-

- Die Freundschaftsinsel im April 2016, gesehen von der Langen Brücke

-

- Treffpunkt Freundschaftsinsel

-

- Bauvorbereitung an der Alten Fahrt 2013

-

- Das neue Quartier an der Alten Fahrt 04/2016

-

- Die Neue Bittschriftenlinde am Otto-Braun-Platz

-

- Otto-Braun – letzter demokratisch gewählter Ministerpräsident von Preußen

-

- Die Humboldtstraße führt wieder von der Langen Brücke zum Alten Markt

-

- Blick vom Fortunaportal auf den Alten Markt 2005

-

- Blick aus dem Barberini auf den Alten Markt 2017

-

- Fahrradtreff auf dem Alten Markt 2018

-

- Die Wölfe kommen

-

- Musical Minds beim Kulturerbenfest 2023

-

- Die Kuppel des Fortunaportals schwebt ein

-

- Die drehbare Fortuna wird 2002 aufgesetzt

-

- Innenhof und Fortunaportal des Stadtschlosses

7.4.2.3 Altes Rathaus - Neues Stadtquartier

Nikolaikirche (Nr. 14): www.nikolaipotsdam.de, https://potsdamermte.de/nikolaikirche

Altes Rathaus (Nr. 15): http://de.wikipedia.org/wiki/Altes_Rathaus_(Potsdam)

Barberini (Nr.16): www.museum-barberini.de/

Neues Stadtquartier: Das Integrierte Leitbautenkonzept, beschlossen im Jahr 2010 von der SVV, war und ist die entscheidende Grundlage für die Neugestaltung der Potsdamer Mitte, des Quartiers Alte Fahrt (Block I, Nr. 11)) und des Neuen Stadtquartiers (hier NSQ, Blöcke II bis V, Nr. 31, 17, 23, 18). Bei der Verschönerung der Stadt „wurden ursprünglich insbesondere an den Blockecken die Gebäude grundsätzlich mit höherem architektonischem Aufwand gestaltet. In den meisten Fällen entstanden diese Eckbauten auf Wunsch des preußischen Königs Friedrich II. nach italienischen Vorbildern des Architekten Palladio, insbesondere in Richtung des Alten Marktes“ (https://www.potsdam.de/system/files/document/Anlage%2004_220803_Block%20V_Anl%201_Konkretisierung%20Blockkonzept_final_BERICHT_0.pdf

-

- Die Nikolaikirche 2015

-

- Die Kleine Orgel, Altar und Kanzel

-

- Die Große Orgel vis à vis des Altars

-

- Die Kuppel

-

- Das Alte Rathaus 2012

-

- Das Potsdam-Museum im Alten Rathaus 2018

-

- Obere Etagen des Alten Rathauses

-

- Das Barberini an der Alten Fahrt

-

- Blick aus dem Barberini auf das Potsdam Center via die Alte Fahrt

-

- Der Palast Barberini in Potsdam

-

- Die SE-Front der Fachhochschule 2007

-

- Der Alte Markt nach Abbruch der Fachhochschule

-

- Das Neue Stadtquartier, Block III 2021

-

- Genossenschaftliches Bauen im Neuen Stadtquartier

-

- Das Neue Stadtquartier am Alten Markt 2024

-

- Zeitgenössischer Firstschmuck in der Anna-Flügel-Straße

7.4.3 Panoramablick Nikolaikirche

Der Aufstieg auf den Turm (Nr. 14) mit 251 Treppenstufen in drei Treppenhäusern lohnt sehr! Er kostet 5 €. Diese Gebühr wird mehr als kompensiert durch den grandiosen Blick vom Mittelpunkt der Altstadt auf die unmittelbare und fernere Umgebung und die Körperertüchtigung durch das Treppensteigen. Alles Geld wird verwendet für die Begleichung von Krediten, welche die Gemeinde für die Wiederherstellung der Kirche aufnehmen musste. Spenden helfen dabei zusätzlich und sind herzlich willkommen.

Die 16 Bilder der Galerie sind im Uhrzeigersinn geordnet, beginnend im Osten mit Babelsberg und endend nach Ost-Nord-Ost (ENE) mit dem Flatowturm im Babelsberger Park. Erläuterungen zu den Bildern zeigen die Bildunterschriften der größeren Bilder (Nach Anklicken der Galerie-Bilder). Die dortigen Kürzel bedeuten:

u. = unten, m. = mittig, o. = oben, l. = links, r. = rechts, l.n.r. = von links nach rechts, N = Nord, E = Ost [East], S = Süd, W = West

-

- Blick nach E-ESE: u. l. Schinkelpalmetten; m. Altes Rathaus mit Atlas, r. Museum Barberini

-

- Das Barberini und die Freundschaftsinsel

-

- Blick nach SE: Lange Brücke, Hafenbecken, Speicherstadt, o. m. Brauhausberg mit Kreml

-

- Blick nach S: l. Lange Brücke, Humboldtstraße, m. Neues Stadtschloss, o. Brauhaus-berg, Telegraphenberg

-

- Blick nach SSW: m. Lustgarten, Polizei/Innenministerium

-

- Blick nach SW: Kirche Hermannswerder, Kongresshotel Potsdam, Riesenwindräder im Bau

-

- Blick nach WS: m. Neues Stadtquartier Block III, dahinter Block II

-

- Blick nach WSW: u. Garnisonkirche, Hiller-Brandtsche Häuser, ehem. Rechenzentrum

-

- Blick nach WNW: Turm der Friedenskirche, Doppeltürme der Orangerie, Historische Mühle

-

- Blick nach NW: Windpark Nauener Platte, der größte im Land Brandenburg

-

- Blick nach WNW: u. Bildungsforum; m. l. Friedrich-Ebert-Straße, Stadtkanal in der Yorkstraße

-

- Blick nach NNW: Platz der Einheit und Wilhelmgalerie, l. o. Karstadt Kaufhaus

-

- Blick nach NNE: u. ehem. Hauptpost, Hotel Holiday Inn Express

-

- Blick nach NNE: Kraftwerk Spandau; m. l. Heilandskirche Sacrow

-

- Blick nach NE: Nachkriegsbauten

-

- Blick nach NE: Der Telekomturm auf dem Schäferberg und der Flatowturm

7.4.4 Platz der Einheit – Neuer Markt – Gewehrfabrik

7.4.4.1 Platz der Einheit - Neuer Markt

Platz der Einheit: Der Platz der Einheit (bis 1946 Wilhelmplatz) ist einer der ältesten Plätze Potsdams, angelegt unter FW I. anstelle des Faulen Sees. Letzterer wurde ab 1724 zugeschüttet. Wegen des weithin morastigen Untergrundes wurde er umbaut, nicht aber bebaut (vgl. Höhenschichtenkarte der Potsdamer Innenstadt, Abschnitt 7.3). Ab 1831 gestaltete Peter Joseph Lenné den Platz neu und 1861 überarbeitete er ihn nochmals, wobei zwei Baumreihen und diagonale Wege hinzugefügt wurden.

Anlässlich der BUGA 2001 wurde der Platz umgestaltet und wieder stärker an das Lennésche Original angelehnt. An der Südseite des Platzes befinden sich das Mahnmahl für die Opfer von Faschismus und Krieg, 1975/80, von Christian Roehl, Werner Berg, Joachim Fitzermann (https://www.potsdam.de/de/content/mahnmal-fuer-den-antifaschistischen-widerstand-und-gegen-krieg-christian-roehl-werner-berg), und das Denkmal für den unbekannten Deserteur (https://de.wikipedia.org/wiki/Deserteurdenkmal_(Bonn/Potsdam).

Am Platz der Einheit treffen sich alle Straßenbahnlinien der Stadt (https://de.wikipedia.org/wiki/Platz_der_Einheit_(Potsdam)).

Bildungsforum (Nr. 23): „Das klügste Haus der Stadt“ ist ein informativer und spannender Treffpunkt in Potsdams Mitte. Es wurde 2013 nach dreijähriger Bauzeit eröffnet. Unter einem Dach bieten dort die Stadt- und Landesbibliothek (SLB), die Volkshochschule (VHS) und die Wissenschaftsetage (WIS) ein einmaliges Angebot rund um Bildung, Medien und Wissenschaft an. Mit dem Potsdam Lab eröffnete 2023 in der Wissenschaftsetage ein Experimentier-, Lern- und Begegnungsraum für Stadtgesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung“ (www.potsdam.de/de/bildungsforum-potsdam-das-kluegste-haus-der-stadt).

Achteckenhaus (Nr. 24): Bis 1945 bestand das sogenannte „Achteckenhaus“ aus vier Eckhäusern mit je zwei Ecken an der Kreuzung der heutigen Fr.-Ebert-Straße und der Schwerdfeger-Straße (Carl von Gontard 1771–1773). „Sie waren alle mit konvexen Eckbögen ausgestattet. So hatte jedes Eckhaus zwei Ecken und die Kreuzung insgesamt derer acht“ (https://www.potsdam-wiki.de/Acht-Ecken-Haus). Den Krieg überstand nur das Eckhaus Schwerdtfegerstraße 7; die Eckhäuser Schwertfegerstraße 8 und Ecke Erika-Wolf-Straße/Friedrich-Ebert-Straße wurden neu erbaut in der ersten Hälfte der 2020er Jahre (Bilder). Das vierte Eckhaus, in Block IV, dürfte demnächst folgen.

Neuer Markt (Nr. 25): „Der Neue Markt ist einer der schönsten Barockplätze Europas und einer der reizvollsten Plätze Potsdams. Die meisten Häuser entstanden im Laufe des 18. Jahrhunderts“ (https://www.potsdam.de/de/neuer-markt-0, pdf).

Kutschstall und HBPG (Nr. 25): „Der Kutschpferdestall (kurz Kutschstall) wurde in den Jahren 1787–1789 von Andreas Ludwig Krüger im Stil des Klassizismus errichtet. Genutzt wird das Gebäude seit 2003 vom Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte HBPG, seit 05/2004 Brandenburg Museum für Zukunft, Gegenwart und Geschichte (Eingang: Nr. 28).

pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Kutschpferdestall).

-

- Baufreimachung für Block V im Jahr 2024

-

- Platz der Einheit: Blick nach Norden auf die Wilhelmgaleri

-

- Mahnmal für die Opfer von Faschismus und Krieg

-

- Denkmal für den unbekannten Deserteur

-

- Platz der Einheit: Blick zurück nach Süden

-

- Das Bildungsforum ist im Mai 2012 nahezu fertig

-

- Vision für das Neue Stadtquartier an der Westseite des Bildungsforums

-

- Das „Achteckenhaus“ Schwertfegerstraße 7

-

- Das „Achteckenhaus“ Schwertfegerstraße 8

-

- Der Neue Markt: Kutschstall, Ratswaage und Waage

-

- Ein Bürgerhaus mit italienischer Fassade

-

- Das Forum Neuer Markt

-

- Der Kutschstall am Neuen Markt

-

- Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte HBPG 2011

-

- War wohl´n bisschen unmanierlich

-

- Im HBPG sind Autogramme von Kosmonaut Siegmund Jähn sehr gefragt.

7.4.4.2 Kabinetthaus - Steubenplatz - Marstall

Das Geburtshaus Wilhelm von Humboldts (Nr. 29) (*22.6.1767) ist „höchstwahrscheinlich“ das sog. Kabinetthaus, Neuer Markt 1 (https://www.potsdam-wiki.de/Kabinetthaus). Hier wurde auch FW III. geboren, in dessen Regierungszeit als König von Preußen (1797–1840) die optische Telegraphenlinie Berlin – Koblenz 1832/33 gebaut wurde. Zur Schulreform Wilhelm von Humboldts: pdf

Steubendenkmal (Nr. 30): Nördlich des Marstalls steht in der Schloßstraße das Steuben-Denkmal, für den amerikanischen General deutscher Herkunft F. W. L. G. A. von Steuben (1730 Magdeburg – 1794 New York). (pdf)

Neue Synagoge (Nr. 31): Nach einem jahrelangen zähen Ringen wurde der Grundstein für die Neue Potsdamer Synagoge im November 2021 in der Schloßstraße gelegt. Eingeweiht wurde das heutige „Synagogenzentrum Potsdam“ im Juli 2024. pdf.

Steubenplatz (Nr. 32): Der dreieckige Steubenlatz wird begrenzt vom Stadtschloss, von der F.-Ebert-Straße und vom Neuen Stadtquartier. In seiner Mitte stand bis 1945 das Steubendenkmal, das auch hierher zurückkehren soll. Das derzeitige Markenzeichen des Platzes ist südlich von ihm die Ringerkolonnade

(https://stadtschloss-potsdam.org/bilder/ringerkolonnade/),

(https://de.wikipedia.org/wiki/Steubenplatz_(Potsdam)).

Die Ringerkolonnade (Nr. 33) war eine optische Verbindung von Stadtschloss und Marstall als das Stadtschloss umgebaut wurde unter Leitung von Knobelsdorff (1745–1751). Benannt ist die Kolonnade nach ihren Schmuckfiguren. Reste der Kolonnade wurden 1970 am Hafen aufgestellt; seit 2016 stehen sie wieder an historischer Stelle.

Fahnentreppe (Nr. 34): Die vergoldete Treppe entstand 1752 nach einer Zeichnung von F II. als Höhepunkt der Lustgartenfassade des Stadtschlosses. Sie führte in die Zedernholzkammer, in welcher die Regimentsfahnen der in Potsdam stationierten Regimenter aufbewahrt wurden. (pdf)

Marstall (Nr. 35):

(1) Zunächst Orangerie, gebaut ab 1685 unter dem „Großen Kurfürsten“

(2) Marstall ab 1714 unter FW I., 1746 Verlängerung des Gebäudes unter F II.

(3) Marstall bis 1922

(4) Notdürftige Reparatur nach schweren Kriegsschäden

(5) Ab 1977 grundlegende Instandsetzung durch polnische Denkmalrestauratoren aus Torun und Umbau zum Filmmuseum der DDR

(6) Ältestes erhaltenes Gebäude der Stadt; die Plastiken schuf F. Ch. Glume.

(7) Heute Filmmuseum Potsdam (www.filmmuseum-potsdam.de). täglich von 10 bis 18 Uhr; Eintritt 3,50 €, erm. 2,50 €; DVD „Potsdamer Historische Filme“ 19,90 €

7.4.4.3 Breite Straße - Gewehrfabrik

Die Knobelsdorffhäuser am Eingang zur Breiten Straße (Nr. 37) sind nach Nikolai (1786) die ersten Gebäude, welche Friedrich II. nach seiner Thronbesteigung 1740 in Potsdam bauen ließ.

Das Studentenheim Breite Straße 1–5a (Nr. 39) liegt zwischen dem nördlichen Knobelsdorffhaus (Anwaltskanzlei) und der Garnisonkirche. Straßenseitig vorgesetzt ist die beliebte Studierendenkneipe Pub à la Pub.

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK) (Nr. 38) ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, der Gewerbeunternehmen der Region Westbrandenburg angehören. Dies sind Unternehmen in den Landkreisen Oberhavel, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel und der Landeshauptstadt Potsdam

MM: Das Gebäude ist mit Naturstein verkleidet, dem Rochlitzer Quarzporphyr (Rotliegend, ca. 298–297 Millionen Jahre alt, Menning et al. 2022).

Das Kreativ Quartier KQ (Nr. 41): Im Jahr 2026 soll das KQ an der Neuen Plantage fertiggestellt sein: „Im Herzen der Stadt wird das KQ ein Ort für die Kreativwirtschaft. In sieben Gebäuden und auf insgesamt 25.000 qm entstehen Büros, Ateliers, Studios, Läden, Proberäume, Cafés und Apartments“ https://kreativ-quartier-potsdam.de/quartier/)

Der Lange Stall (Nr. 42): Er diente dem Exerzieren und Reiten, die so ganzjährig möglich waren. Erhalten blieb sein Portal . Am Sonntag ging es nach dem Üben zum Gottesdienst in die benachbarte Garnisonkirche. Der Lange Stall wurde 1734 nach Plänen von Peter von Gayette errichtet und 1945 zerstört bis auf das von Georg Christian Unger 1781 vorgeblendete Portal (Schmidt 2001), „mittig mit der Statue des Mars auf kuppelartigem Podest, auf der Attika flankiert von Herkules, Minerva und Trophäen“ (Schmidt 2001). Es ist 22,5 m hoch, 23 m breit und 4 m tief und wurde 1983/84 restauriert (https://de.wikipedia.org/wiki/Langer_Stall).

Haus mit dem Widderkopf („Ochsenkopfhaus“) (Nr. 43): Ein Widderkopf schmückt das Nachkriegshaus an der heutigen Ecke Breite Straße/Dortustraße. Er erinnert an das dort früher stehende Direktionsgebäude der Gewehrfabrik (Klaus Arlt, 17.1.2025), „dessen charakteristischen Fries 22 paarige skelettierte Widderköpfe schmückten“ (Kitschke 2016: 53).

Ehem. Gewehrfabrik / ehem. Kasernen / Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (Nr. 44) / Henning-von-Tresckow-Straße 2–8:

(1) Heute arbeitet hier das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung MIL des Landes Brandenburg.

(2) „Die 1722 bzw. 1730 gegründete Gewehr- und Samtfabrik war auf Zuarbeit für das Militär angelegt worden“ (Schmidt 2001). Für die aus Belgien angeworbenen katholischen Arbeiter wurde im Hof eine einfache kath. Kirche als Fachwerkbau errichtet.

(3) Das heutige Gebäude von 1776/80 wurde als Gewehrfabrik erbaut und dafür bis 1850 genutzt.

(4) 1864/65 erfolgte ein Umbau zu einer Kaserne und 1884/85 ein weiterer Umbau in klassizistischen Formen zur Kaserne des 1. Garde-Regiments zu Fuß (Schmidt 2001).

(5) Nach 1918 war der Komplex Unterkunft für Teile des Infanterie-Regiments 9, aus dem zahlreiche Mitglieder des militärischen Widerstands gegen Adolf Hitler hervorgingen: Hier befindet sich die Ausstellung Potsdam und der 20. Juli 1944.

-

- Die beiden sogenannten Knobelsdorffhäuser im NW des Lustgartens

-

- Die Breite Straße abends im Gegenlicht

-

- Breite Straße nach W: l. die IHK, r. das Pub à la Pub

-

- Breite Straße nach E: Blick gegen die Laufrichtung

-

- Die Nachkriegs-Feuerwehr Potsdams stand 2014 noch

-

- Baufreiheit für das Kreativ Quartier und die Plantage

-

- Spielplatz auf der Neuen Plantage 2020

-

- Das Kreativ Quartier im Bau im April 2024

-

- Das Kreativ Quartier im Bau im April 2024

-

- Das Portal des Langen Stalls

-

- Das Haus mit dem Widderkopf /Widderkopfhaus

-

- Die ehemalige Gewehrfabrik

7.4.5 Garnisonkirche

7.4.5.1 Generell

Die Garnisonkirche ist täglich geöffnet zwischen 10.00 und 18.00, letzter Einlass 17.00 (www.garnisonkirche-potsdam.de); Eintritt für Erwachsene 12 €; ermäßigt 7 €, darunter Kinder von 7 bis 17 Jahre.

Attraktionen sind (seit August 2024): (1) Die Kapelle mit dem Coventry Kreuz und der Schuke-Orgel, (2) die Ausstellung Glaube, Macht und Militär, (3) der neue großartige Panoramablick auf Potsdam und seine Umgebung.

Im Jahr 2027 soll der Turm mit Aufsetzen seiner Haube mit Krone und Wetterfahne vollendet werden (Nr. 45).

Die Garnisonkirche (Nr. 45) wurde von 1730 bis 1735 im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. (FW I., Soldatenkönig) unter dem Baumeister Philipp Gerlach errichtet. Dieses Hauptwerk des preußischen Barocks gehörte als westliche Dominante zum berühmten Potsdamer Dreikirchenblick. In der Kirche kulminierte immer wieder deutsche Geschichte wie kaum an einem anderen Ort (pdf).

Die Kirche wurde am 14. April 1945 durch Bomber der Royal Airforce schwer beschädigt. Von ihr blieb lediglich eine Ruine, bestehend aus den Umfassungsmauern des Kirchenschiffes und dem hochaufragenden Turmstumpf. Der Turm, mit kleiner Kapelle von 1950, wurde am 23. Juni 1968 endgültig gesprengt. Um den Wiederaufbau der Kirche wird zäh gerungen.

Das Für und Wider des Wiederaufbaus der Garnisonkirche wurde in der Politik, der Kirche, den Medien und der Postdamer Bevölkerung kontrovers diskutiert:

Argumente für den Wiederaufbau von Vertetern der ev. Kirche und der FWG (Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche)

- Der über 88 Meter hohe Turm der Garnisonkirche soll ein Zeichen der Versöhnung sein und unter anderem an das „christliche Preußen und dessen Tugenden“ erinnern, so Joachim Zehner, ehem. Superintendent der Friedenskirche.

- „Versöhnung“ ist auch das Schlüsselwort für Juliane Rumpel, erste Pfarrerin der Gemeinde an der Garnisonkirche, und zwar Versöhnung nicht nur mit der Geschichte und innerhalb der Kirche, sondern auch mit der Bürgerinitiative gegen den Neubau der Garnisonkirche: „Wir wollen uns alle für das Wohl dieser Stadt einsetzen, nur eben auf unterschiedlichen Wegen“.

- „Wir sind keine Preußenverehrer“, erklärte der Vorsitzende der FWG, Johann-Peter Bauer. Die Kirche werde nach ihrem Wiederaufbau „ein Fingerzeig dafür sein, dass es nie wieder so kommt“ (PNN 13.05.2011).

- Es geht um den 20. Juli 1944, den Jahrestag des Stauffenberg-Attentats auf Hitler. Es geht um den 9. November, den Tag der Reichskristallnacht 1938, an dem seit Jahren Andachten stattfinden, zunächst in der Nagelkreuzkapelle und jetzt in der Kapelle der Kirche.

Argumente gegen den Wiederaufbau

- Die Kirche stehe für den preußischen Militarismus und damit für die Kriege Friedrichs II., für den 1. und 2. Weltkrieg, für den Afghanistan-Krieg.

- Sie stehe für den "Tag von Potsdam“, den 21. März 1933, an dem Hitler und Hindenburg hier den Schulterschluss der Nazis mit den preußischen Konservativen zelebriert hätten.

- Die Kirche wäre Einschwörungsort für preußische Soldaten gewesen.

- Die Kirche werde ein Ort für die „Neuen Nazis“, weil sie sich schon äußerlich mit den Tätern und nicht mir den Opfern solidarisiere (Pastorin Hildegard Rugenstein, ehemals Potsdam).

- Eine Rekonstruktion historischer Gebäude wird prinzipiell abgelehnt, schon gar nicht auf Kosten von später errichteten Bauten.

Auf Fragen der BI „Potsdam ohne Garnisonkirche“ antwortete am 14.01.2012 Martin Vogel, Theologischer Vorstand der Stiftung Garnisonkirche Potsdam in (pdf).

Eigene Gedanken (MM)

- Mein Tag von Potsdam ist der 14. April (1745, 1845 und 1945)

- Was kann das Bauwerk dafür, was in ihm passiert?

- Darf ein Kulturgut wie eine Kirche mit fadenscheiniger Begründung abgerissen werden?

- Dürfen Menschen ein offensichtliches Unrecht heilen?

- Zur Bombardierung 1945

Vermutlich wurde der 14. April 1945 für die Bombardierung Potsdams von Historikern ausgewählt, denn auf den Tag 200 Jahre zuvor, am 14.April 1745, wurde der Grundstein für das Schloss Sanssouci gelegt und auf den Tag 100 Jahre zuvor, am 14. April 1845, wurde der Grundstein für die Friedenskirche gelegt. Die Engländer nannten das „moral bombing“ (moralisches Bomben). Es sollte die Widerstandskraft der geschichtsinformierten Deutschen schnellstmöglich brechen.

Ruf aus Potsdam: Zum Wiederaufbau der Kirche erging am 15.01.2004 der „Ruf aus Potsdam“. Helfen auch Sie mit, damit dieses „Projekt von nationaler Bedeutung“ (Bundestag) und seiner weit über Deutschland hinausgehenden Wirkung gelingen möge!

Spenden werden erbeten auf das Konto der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) Potsdam, BLZ 160 500 00, Kt.-Nr. 3 502 035 210 oder auf das Konto der Deutschen Bank Potsdam, BLZ 120 700 00, Kt.-Nr. 3 224 979. Eine Spendenbescheinigung wird zugesandt.

Seit 2008 kann für eine Spende von 100 € ein Ziegel bestellt werden, in den der Spendername mit Schablone eingeprägt wird und der sichtbar in der Wand des Treppenhauses der Garnisonkirche vermauert wird (https://www.garnisonkirche-potsdam.eu/).

-

- Das Glockenspiel

-

- Die Kapelle der Heilig-Kreuz-Gemeinde 1950

-

- Vor der Sprengung des Turms am 19. Mai 1968

-

- Am 19.5.1968 wird der nördliche Teil des Turms gesprengt

-

- Segment des Turmraums von 2005

-

- Ziegelsteine als Spende für den Wiederaufbau

-

- Spendenziegel in der Nagelkreuzkapelle, die bereits verbaut sind

-

- Cornelia Tschirschwitz und Manfred Stolpe mit Spendenziegel

-

- Christopher Clark 2014 mit Ziegel am Modell Lieberenz

-

- Die Wetterfahne der Garnisonkirche 2014

-

- Die Sonne – Teil der Wetterfahne

-

- Der Adler – Teil der Wetterfahne

-

- Die Franckeschen Stiftungen zu Halle – Das Tympanon

-

- Blick aus der IHK auf die Baufläche des Turms der Garnisonkirche im Juni 2014

-

- Geschichte erinnern – Verantwortung lernen – Versöhnung leben

-

- Das Nagelkreuz von Coventry: Versöhnung leben!

Ein kompletter Wiederaufbau der neuen Garnisonkirche mit Turm und Schiff wird insbesondere durch die Fördergesellschaft FWG befördert. Für das Schiff müsste das Rechenzentrum weichen, welches derzeit als Kreativquartier genutzt wird.

Den Nutzern großzügig entgegenkommend, hat die Stiftung Garnisonkirche Potsdam (SGP) auf die Beräumung ihres Grundstücks vorläufig verzichtet bis im Jahr 2026 das neue Kreativquartier in unmittelbarer Nähe fertig ist.

-

- Das Mosaik von 1971 am ehemaligen Rechenzentrum

-

- Plan der neuen Potsdamer Garnisonkirche

-

- Vision von der Garnisonkirche im Jahr 2016

-

- Die Garnisonkirche von SW in spe

-

- Blick von der Langen Brücke auf die Garnisonkirche

-

- Blick vom Kiewitt auf die Garnisonkirche

-

- Blick vom Mühlenberg auf die Garnisonkirche

-

- Blick vom Plateau des Flatowturms auf die Garnisonkirche

-

- Die Garnisonkirche von der Nikolaikirche

-

- Blick auf die Garnisonkirche vom Stadtkanal (N)

-

- Die Garnisonkirche im Abendschein von Osten

-

- Guide our feet into the way of peace

-

- Modell der Haube der Garnisonkiche

Eindrücke (gekürzt) von einem Kirchenbesuch, publiziert im ARTRIUM, Magazin der Friedenskirchengemeinde Potsdam Februar/März 2025. „Ich habe einen interessanten Ort in Potsdam entdeckt, der es wert ist, stärker wahrgenommen zu werden!“ Katharina Doýe (pdf)

7.4.5.2 In der Garnisonkirche

Geistiger Mittelpunkt der Kirche sind die Nagelkreuzkapelle mit dem Coventry Kreuz und der Schuke Orgel, die Ausstellung „Glaube, Macht und Militär“, das Forum, die Bildungswerkstatt und die Seminarräume. Vielfältig sind die nachdenklich stimmenden Widmungen auf den gespendeten Treppenstufen.

-

- Das Coventry Kreuz

-

- Der Spieltisch der Schuke Orgel

-

- Björn O. Wiede spielt vor

-

- Die Pfeifen im Westteil der Kapelle

-

- Seminarraum Stadt Raum Mensch

-

- Im unteren Treppenhaus

-

- Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig

-

- Das obere Treppenhaus im Turm

-

- Ausstellungsrundgang und Stationen

-

- Der Friede muss wehrhaft sein

-

- Mahnung FW I.

-

- Jeder kann nach seiner Fasson selig werden

-

- Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz

-

- Kriege durch mich, Bismarck

-

- Erfolge mit giftigen Gasen

-

- 65 Millionen Kriegstote im 2. Weltkrieg

7.4.5.3 Panoramablick Garnisonkirche

Die Treppenhäuser im Turm haben zusammen 347 gut zu gehende Stufen,für die fussläufig fitte Personen 5–8 Minuten brauchen. Mit dem Fahrstuhl dauert die Fahrt zur Aussichtsplattform 1 Minute.

-

- N-Blickvia die Plantage

-

- N-NNE-Blick: u. m. das Karstadt-Kaufhaus an der Brandenburger Straße

-

- NNE-Blick mit zoom: der Teufelsberg in Berlin-Grunewald, ein Trümmerberg mit 120 m ü. NHN

-

- NE-Blick: m. der Schäferberg in Wannsee mit dem Telekomturm

-

- NE-Blick: u. Kreativquartier

-

- NE-ENE-Blick: der Schäferberg in Wannsee mit dem Telekomturm

-

- ENE-Blick Blick mit zoom: der Flatowturm im Babelsberger Park

-

- E-Blick: m. u. die Breite Straße mit l. einem Studentenheim, r. der IHK

-

- E-Blick mit zoom: der Alte Markt mit der Nikolaikirche, das Alte Rathaus, das Barberini, das Stadtschloss

-

- ESE-Blick mit zoom: l. das Stern-Center, m. das Hochhaus südlich des Stern-Centers

-

- SE-Blick mit zoom: der Telegraphenberg mit l. dem Astrophysikalischen Observatorium

-

- SSE-Blick mit zoom: das Wasserwerk Leipziger Straße

-

- SW-Blick in die Dortustraße

-

- W-Blick in die Breite Straße

-

- NW-Blick mit zoom

-

- NNW-Blick mit zoom

7.4.6 Großes Waisenhaus - Naturkundemuseum - Stadtkanal Yorkstraße

Den Stadtkanal (Nr. 46) ließ FW I. ab 1722 als holländische Gracht ausbauen. Im selben Jahr wurden an der Kreuzung des Kanals mit der Breiten Straße drei der vier prägenden Gebäude eingeweiht bzw. begonnen: (1) die erste Garnisonkirche, (2) das Große Militärwaisenhaus, (3) die Gewehr- und Samtfabrik.

Die erste Garnisonkirche (Nr. 45a) aus „Ziegelfachwerk wurde am 1. Januar 1722 eingeweiht“ (Kitschke 2016). Schon 1730 musste sie wieder abgebrochen werden: Sie stand zu dicht an der Hauptrinne und damit teilweise auf sehr schlechtem Baugrund (pdf)

Das Große Militärwaisenhaus (Nr. 47), heute das Große Waisenhaus, gilt als Hauptwerk Carl von Gontards, der es 1771/78 zu einer spätbarocken Vierflügelanlage ausbaute; zuvor stand dort das erste Militärwaisenhaus Potsdams, erbaut 1722/24 (pdf).

Die Hiller-Brandtschen Häuser (Nr.48) gehören zu den individuellen Bürgerhäusern mit Palais-Fassaden, die Friedrich II. errichten ließ und zwar weithin auf eigene Kosten. Benannt sind sie nach ihren Nutzern, dem Kaufmann Johann Friedrich Hiller und dem Schneidermeister Johann Gebhard Brandt (pdf)

Das Predigerwitwenhaus (Nr. 49) wurde im Jahr 1666 gestiftet und im Jahr 1674 unter Johann Gregor Memhardt erbaut. Das baufällige Gebäude wurde in den Jahren 1826/27 durch den jetzigen klassizistischen Neubau ersetzt; in die Mittelachse eingelassen ist die Büste des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Im Jahr 2006 verkaufte es die Kirche an einen Investor; neue Wohnungen entstanden (https://www.potsdam-wiki.de/Predigerwitwenhaus).

Das Ständehaus (Nr. 50) in der Breiten Straße 13, heute Naturkundemuseum Potsdam (https://www.naturkundemuseum-potsdam.de/de), wurde 1770 von Unger für die Landstände errichtet. Es gehört zu den baukünstlerisch wertvollen Gebäuden der Innenstadt, da seine ruhige Pilastergliederung bereits auf den späteren klassizistischen Baustil verweist. Das Haus hat einen nach historischem Vorbild gestalteten Vorgarten (https://www.potsdam.de/de/content/der-breiten-strasse) (pdf).

Der Obelisk (Nr. 51): Zwei Obelisken begrenzten ursprünglich die Breite Straße nach Westen. Einer davon wurde 1981 hier in der Nähe des ursprünglichen Standortes wieder aufgestellt. (https://www.potsdam.de/de/content/der-breiten-strasse). Der zweite Obelisk steht jetzt an der Schopenhauerstraße in der verlängerten Hauptachse des Parkes Sanssouci (Routen-Nr. 73).

Kasernen für Beweibte (Nr. 53) (hier Lindenstraße 28/29) wurden in Potsdam als barocke Bürgerhäuser errichtet und waren in der ganzen Innenstadt verteilt. Kaserniert untergebracht waren hier verheiratete Soldaten und Unteroffiziere einschließlich ihrer Familien (pdf).

Dortustraße: Namengebend ist Max Dortu; früher hieß sie Waisenstraße nach dem angrenzenden Großen Militärwaisenhaus (pdf).

Die Grundschule Max Dortu (Nr. 56) ist die Grundschule für Potsdams Mitte. www.grundschule-maxdortu.de

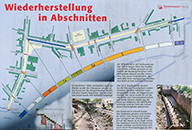

Der Stadtkanal (Nr. 55) wurde 1673 angelegt zwischen der Havel im Osten und der Havel im Süden (minimales Gefälle). Er sollte Potsdams Stadtkern von Wasser entlasten, ihn schmücken und dem Fischhandel dienen. In den 1960er Jahren zugeschüttet, sind seit 1999 zwei Abschnitte rekonstruiert worden: Der längere Abschnitt hier in der Yorkstraße (Nr. 55, 22), der kürzere Abschnitt am Kellertor (Nr. 121, Abschnitt 7.4.12.1) https://www.potsdam.de/de/stadtkanal (Potsdam).

-

- Der Stadtkanal an der Breiten Brücke

-

- Das Große Waisenhaus, auch Militärwaisenhaus

-

- Die Hiller-Brandtschen Häuser

-

- Das Predigerwitwenhaus

-

- Büste des Großen Kurfürsten

-

- Das Naturkundemuseum Potsdam

-

- Trappen, die größten flugfähigen Vögel Deutschlands

-

- Der Obelisk in der Breiten Straße

-

- Der Westflügel des Großen Waisenhauses

-

- Der Westflügel des Großen Waisenhauses

-

- Die Caritas (Barmherzigkeit)

-

- Die Voltaire-Gesamtschule

-

- Die Kaserne für Beweibte, Lindenstraße 28/29

-

- Landesrechnungshof und Bundesrechnungshof

-

- Rekonstruierter Stadtkanal. Ein erstes Stück schmückt die Yorkstraße

-

- Die Grundschule Max Dortu

7.4.7 Lindenstraße - Luisenplatz

Das Lazarett des Regiments Leibgarde (Nr. 57), Lindenstraße 25, liegt südlich der Alten Wache. „Auf dem Giebel des Mittelrisalits über dem von Georg Christian Unger geschaffenen repräsentativen Putzbau demonstrieren zwei Figurengruppen, jeweils einen Arzt und einen Kranken darstellend, bis heute die vormalige Zweckbestimmung des Gebäudes“ (Schmidt 2001: 9/10).

Die Alte Wache (Nr. 58) in der Charlottenstraße / Ecke Lindenstraße, initiiert von FW II und errichtet 1795/97 nach Plänen von Andreas Ludwig Krüger, verbindet palladinische und barocke Elemente und verweist auf einen stilistischen Wechsel zum frühen Klassizismus (Schmidt 2001: 10). Heute ist die Alte Wache Sitz der Commerzbank Potsdam. https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Wache_(Potsdam)

Die Charlottenstraße (Nr. 59) ist architektonisch eindrucksvoll: Von der Alten Wache nach rechts (Osten) reicht der Blick bis zum Klinikum Ernst von Bergmann, nach links (Westen) geht der Blick bis zum Alten Stadtwächter: „Die direkt am Tor gelegene Schänke war Treffpunkt der Torwächter und der Soldaten der umliegenden Kasernen“ (https://www.potsdam.de/de/content/zwischen-brandenburger-und-nauener-tor). Literatur: Wicke, M., Deinert, M. & Sander, T. (2012): Friedrichs Prachtmeile. Die Charlottenstraße in historischen Fotografien. – Förderverein des Potsdam Museums e.V., 26 Seiten. ISBN 978-3-00-037056-4

Die Familie Grün (Nr. 60) an der Kreuzung von Linden- und Brandenburger Straße ist die beliebteste Skulptur der Potsdamer Altstadt. (pdf) https://www.potsdam.de/de/familie-gruen.

Die Brandenburger Straße (Nr. 61) ist die belebteste Straße Potsdams. Gastronomie und Geschäfte der 700 m langen Fußgängerzone zwischen Brandenburger Tor und kath. Kirche laden zum Bummeln ein. Als Magnet wirkt das Karstadt-Kaufhaus mit seinem wunderbaren gläsernen Jugendstilhimmel – genießen Sie ihn bei einem Abstecher von der Lindenstraße in Richtung Kirche (350 m).

Die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 (Nr. 62) ist ein rotes Backsteingrbäude mit einer bewegten Geschichte, mit rühmlichen und sehr unrühmlichen Zeiten. Heute dominiert die Erinnerung an das Gefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS, Stasigefängnis) und seine Wandlung 1990 zum Haus der Demokratie, in welchem viele neue Organisationen ihre Heimat fanden, bis das Haus Gedenkstätte wurde. Besonders bedrückend sind die Gefängniszellen im Hinterhaus und im Hof, die mahnen: Nie wieder Autokratie und Diktatur!

(pdf)

Das Museumshaus „Im Güldenen Arm“ (Nr. 63) (Hermann-Elflein-Straße 3) ist das älteste original restaurierte Haus der zweiten Potsdamer Stadterweiterung, errichtet 1737 und rekonstruiert 1994/97 (https://www.reiseland-brandenburg.de/poi/potsdam/museen/museumshaus-im-gueldenen-arm/). Im Obergeschoss befindet sich die Dauerausstellung „Die einfache Gebrauchsform – bäuerliche und bürgerliche Keramik des 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts" (pdf),

Das Brandenburger Tor (Nr. 64) erinnert an den Siebenjährigen Krieg 1756/63 und damit den Aufstieg Preußens zur jüngsten europäischen Großmacht (Schmidt 2001). "Friedrich II. setzte an die Stelle des alten hölzernen Thores diesen schönen, mit korinthischen Säulen geschmückten Triumphbogen. Die Seite außerhalb der Stadt ist von Unger nach des Königs eigenem Entwurfe ausgeführt. Die Stadtseite ist von Gontard“ (Reiseführer 1900, in https://www.potsdam.de/de/content/zwischen-brandenburger-und-nauener-tor)

(pdf).

Am Luisenplatz (Nr. 65) war die heutige Sparkasse ursprünglich die Kaserne der 3. Eskadron des 1. Garde-Ulanen-Regiments (mit Lanzen bewaffnete Kavallerie), erbaut 1834/36. „Das Dachgeschoss überformten Friedrich August Stüler und Ludwig Ferdinand Hesse 1846 mit normannischen Zinnen. Dieser von FW IV. geförderte „Burgenstil“ wurde bis über die Mitte des 19. Jh. hinaus in Deutschland zum weit verbreiteten Kasernenbaustil schlechthin“ (Schmidt 2001: 18).

-

- Die Bäckerstraße

-

- Die Rückfront der Alten Wache

-

- Das Lazarett des Regiments Leibgarde

-

- Die Alte Wache in der Charlottenstraße / Ecke Lindenstraße

-

- Säule der Alten Wache aus Elbsandstein

-

- Die Charlottenstraße nach Osten

-

- Eine historische Straßenbahn im Jahr 2024

-

- Die Lindenstraße nach Norden

-

- Privilegierte Hofapotheke Zum Goldenen Hirsch seit 1735

-

- Die Familie Grün

-

- Die Brandenburger Straße nach Osten

-

- Die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55

-

- Die Hermann-Elflein-Straße nach Süden zur Charlottenstraße

-

- Die Hermann-Elflein-Straße nach Norden

-

- Das Haus im Güldenen Arm

-

- Die westlichste Brandenburger Straße

-

- Die Garde-Ulanen-Kaserne, heute Sparkasse

-

- Der Luisenplatz 1999 als Parkplatz

-

- Der Luisenplatz 2002 mit dem Springbrunnen auf der doppelstöckigen Tiefgarage

-

- Die Allee nach Sanssouci

7.4.8 Schopenhauer Promenade - Mühlenberg

Vom Brandenburger Tor zum Nauener Tor verläuft die repräsentative, durch Linden geprägte Promenade Schopenhauerstraße – Hegelallee (Nr. 66, 69) https://www.potsdam.de/de/content/zwischen-brandenburger-und-nauener-tor), welche Fußgänger und Radfahrer gemeinsam nutzen. Sie zeichnet den Verlauf der Stadtmauer von 1735 nach, deren letzte Teile 1897 abgerissen wurden. Den westlichen Abschnitt vom Brandenburger Tor zum Jägertor vollendete 1906 der erste Stadtgartendirektor Potsdams Hans Kölle. Heute fließt hier, jedoch kaum störend, enorm viel Verkehr auf dem nordwestlichen Teil des „Stadtrings“.

Nahe der Ecke Schopenhauer Straße / Hegelallee befinden sich bedeutende Gebäude: Innerhalb des Stadtrings liegt das Einstein-Gymnasium (Nr. 68) und außerhalb vis à vis das Werner-Alfred-Bad (Nr. 70) (https://de.wikipedia.org/wiki/Werner-Alfred-Bad). Werner Alfred Pietschker (1887–1911) war ein Flugpionier und Enkel von Werner von Siemens. Seine Mutter, Käthe Pietschker, schenkte den Potsdamern das Bad zu Ehren ihres jung verunglückten Sohnes (www.pietschker-neese-stiftung.de).

Die Villa Tieck (Nr. 71) an der Westseite der Schopenhauerstraße wird heute als KITA „Friedenshaus“ von der Gemeinde der Friedenskirche genutzt. 2010/11 erfolgte eine grundhafte Sanierung, u. a. mit UNESCO-Mitteln, denn das Grundstück gehört zum UNESCO-Welterbe „Potsdam-Berliner Kulturlandschaft. pdf.

Hopfenanbau im späteren Park Sanssouci im 17./18. Jh. Der Bauherr der Villa Tieck, Hopfengärtner Schleyhan, baute westlich der Villa „Hopfen für das Bier an, welches in den Brauhäusern der Teltower Vorstadt und in Bornstedt hauptsächlich für die langen Grenadiere hergestellt wurde“ (Potsdamer Tageszeitung vom 5.6.1925; zitiert in Weyrauch 2010).

Von der Schopenhauer Straße aus gibt es schöne Blicke in den Park Sanssouci hinein (1) auf die Friedenskirche via das Dreikönigstor und den Friedensteich und (2) vom Obelisken aus in die 1.900 m lange Hauptallee bis zum Neuen Palais (pdf).

Der Obelisk (Nr. 73), errichtet unter Wenzeslaus von Knobelsdorff, gehörte ursprünglich zum Neustädter Tor, welches in der Breiten Straße stand an der Einmündung der Schopenhauerstraße (https://www.potsdam.de/de/obelisk-des-neustaedter-tores).

Der heutige Winzerberg (Nr. 74) beruht auf außerordentlichem bürgerschaftlichem Engagement: Viele tausend Stunden wurden Anfang der 2000er Jahre ehrenamtlich in seine Wiedergewinnung investiert. Nach wie vor ehrenamtlich wird er in der Saison geöffnet Donnerstag und Freitag am Nachmittag. Es gibt guten Wein zu passablen Preisen! Man erreicht die frohen Weingenießer durch das reich geschmückte, Triumphtor von 1850/51, welches einige inhaltlich problematische Reliefs und Inschriften aufweist. pdf

Die Weinbergstraße beginnt unterhalb des Winzerbergs mit der Villa Arnim (Nr. 75). Sie sollte deshalb eigentlich Winzerbergstraße heißen. Wenige Meter nach der Villa führt eine Treppe mit 74 Stufen (plus leicht geneigten Absätzen) hinauf zum Belvedere Mühlenberg.

Mühlenberg (Nr. 76): Hier standen ursprünglich zwei Mühlen. Das Belvedere bietet kostenfrei einen wunderbaren, ungewöhnlichen Blick auf die Innenstadt und die bewaldete Weichsel-zeitliche Endmoräne dahinter mit dem Brauhausberg und dem Telegraphenberg. Der Aufstieg lohnt besonders bei flacher Beleuchtung.

Wieder zurück auf die Weinbergstraße; dort nach links 100 m bis zu einer sehenswerten Villa (Nr. 77), noch 60 m und dann rechts in die Mauerstraße und 200 m bis auf die Promenade Hegelallee (Nr. 69).

-

- Die Promenade Schopenhauerstraße

-

- Das Einsteingymnasium an der Schopenhauerstraße/ Ecke Hegelallee

-

- Blick in die Hegelallee Richtung Jägertor

-

- Das Werner-Alfred Bad an der Hegelallee

-

- Die Villa Tieck an der Schopenhauerstraße

-

- Die Friedenskirche und das Mausoleum

-

- Der Obelisk an der Schopenhauerstraße

-

- Das Triumphtor – die Pforte zum Winzerberg

-

- Eine Allegorie der Telegraphie am Triumphtor

-

- Das Portal der Villa Arnim in der Weinbergstraße

-

- Die Treppe auf den Mühlenberg

-

- Blick vom Mühlenberg nach ESE–SW

-

- Blick vom Mühlenberg nach ESE–SE mit Zoom

-

- Blick vom Mühlenberg nach SE–SSE mit Zoom

-

- Blick vom Mühlenberg nach SE–S mit Zoom

-

- Eine gepflegte Villa in der Weinbergstraße

7.4.9 Hegelallee - Holländisches Viertel

Der erste öffentliche Kinderspielplatz Potsdams (Nr. 78) befand sich wohl auf der Promenade Hegelallee, angelegt unter Leitung des Stadtgärtners Hans Kölle, und zwar etwa auf der Höhe der heutigen Spielgeräte zwischen der Hermann-Elflein-Straße und der Lindenstraße. Auf Teilen der heutigen Promenade wurden in der DDR Parkplätze geschaffen und Platanen gepflanzt. Zur BUGA 2001 wurde die Anlage saniert. Der historische Grünzug lädt heute zum Flanieren, Boule-Spielen oder Verweilen auf einer der zahlreichen Bänke ein (www.potsdam.de).

Das 1733 erbaute Jägertor (79) ist das älteste erhaltene Tor Potsdams. Hier queren sich die Hegelallee und schiefwinklig dazu eine Achse, gebildet aus der Lindenstraße im Süden und der Jägerallee im Norden. Die Lindenstraße ist ein gastronomischer Hotspot.

Zwischen Jägertor und Nauener Tor liegt nördlich der Hegelallee das mit Skulpturen reich geschmückte, 1993 (wieder) gebildete Amtsgericht (Nr. 80). Ursprünglich befand sich in dem roten Backsteingebäude das Landgericht. Später wurde hinter ihm noch ein Neubau für das Amtsgericht errichtet und das Dach des Landgerichts dem angepasst durch Umbau und Erhöhung.

In den Jahren 1952–1990 wurde das Gebäude vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR genutzt. In zweiter Reihe entstand für das MfS ein langgestreckter achtgeschossiger Plattenbau (Nr. 82). 1978/80 wurde die Gebäudelücke zwischen dem Amtsgericht und der östlich davon gelegenen Villa völlig unpassend durch einen Verbinder mit gelbem Putz geschlossen (Nr. 81) und auf diese Weise der Gebäudekomplex des MfS zur Hegelallee hin visuell komplett abgeschottet pdf

Die Druckerei Stein (Nr. 83) befand sich im Hinterhof der Hegelallee 53. Ihr bekanntestes Erzeugnis war „Die Weltbühne“, welche hier in den Jahren 1920 bis 1933 gedruckt wurde. Kurt Tucholsky (1890–1935) saß hier oft zum Korrekturlesen seiner Artikel (https://www.potsdam-wiki.de/Druckerei_Stein). pdf

Das Nauener Tor (Nr. 88) von 1754/55 ist eins der drei erhaltenen Stadttore Potsdams; ursprünglich hatte Potsdam in seiner Stadtmauer fünf Tore. Es ist das erste Gebäude Kontinentaleuropas im neugotischen Stil. Es entstand nach einer Skizze von F II. unter Johann Gottfried Büring, und zwar 20 Jahre vor dem eigentlichen Beginn der Neugotik auf dem Kontinent. 1867/69 bekam das Tor unter W I. seine heutige Gestalt.

Das Stadthaus, das Rathaus der Stadt (Nr. 84), ist mit grünen Kuppeln geschmückt. Es befindet sich 200 m nördlich des Nauener Tores und ersetzt seit 1947 das damals schwer kriegsbeschädigte, später wieder aufgebaute Alte Rathaus am Alten Markt (https://de.wikipedia.org/wiki/Stadthaus_(Potsdam).

Das Helmholtz-Gymnasium (Nr. 86) ist Europaschule, benannt nach seinem Schüler Hermann von Helmholtz, der 1821 in Potsdam geboren wurde. Ältere Namen sind Große Stadtschule und Viktoria-Gymnasium. Das Gymnasium besticht durch eine lange Tradition und Leistung (https://www.helmholtzschule.de/).

Das Holländische Viertel (Nr. 90) ist die größte Siedlung mit Holländerhäusern außerhalb der Niederlande: Der Soldatenkönig FW I. warb um versierte Zuwanderer, darunter insbesondere um Holländer, um die großen Bruchgebiete der Mark urbar zu machen. Als Willkommensgeschenk erhielten etliche Einwanderer Häuser plus fünf Jahre Steuerfreiheit. Heute ist das Viertel eine beliebte Flaniermeile für Potsdam-Besucher und Ort für das Tulpenfest und das Sinterklaasfest.

-

- Der erste öffentliche Spielplatz Potsdams

-

- Die Promenade der Hegelallee gegen die Laufrichtung

-

- Das Jägertor von 1733 ist das älteste Tor

-

- Vom Jägertor durch die Lindenstraße zur Brandenburger Straße

-

- Das Amtsgericht mit den Büsten der Kurfürsten

-

- November 1989: Das Hauptquartier der Staatssicherheit

-

- Heutige Durchfahrt zum Karstadt-Parkhaus und zur Stadtverwaltung

-

- Das Karstadt-Parkhaus und das ehem. Stasi-Langhaus

-

- Das Stadthaus – das Neue Potsdamer Rathaus

-

- Das Verwaltungsgericht Potsdam in der F.-Ebert-Str. 32

-

- Das Helmholtz Gymnasium in der Kurfürstenstraße

-

- Die Häuser Kurfürstenstraße 5–7 im Holländischen Viertel 1993

-

- Das Nauener Tor von Süden

-

- Im Café Heider schrieb Carl von Ossietzky für die „Weltbühne“

-

- Absurder Prozess von 1931 vs. Carl von Ossietzky (mittig)

-

- Schon 1733–1742 wurden standardisierte Häuser errichtet

7.4.10 Kurfürstenstraße – Berliner Vorstadt

Das Logenhaus der Freimaurer (Nr. 91) befindet sich in der Kurfürstenstraße 52 nördlich des Holländischen Viertels. Es beherbergt heute die „Brandenburgische Architektenkammer“ und das „Café Hundertwasser“.pdf

Die Eisenhart-Grundschule (Nr. 92) ist zweizügig. „Schon vor der Einschulung finden Lern- und Spielvormittage für künftige Schulanfänger statt, damit die Kinder bereits das Schulhaus, Lehrer, Erzieher und die künftigen Mitschüler kennen lernen können“ (https://www.wis-potsdam.de/de/grundschulen/eisenhart-schule). pdf

Das Ärztehaus „Am Holländischen Viertel“ (Nr. 93), Kurfürstenstraße 19, besticht durch seinen markanten Eckturm und seine außerordentlich reich gegliederte Fassade mit ihrem großzügigen Figurenschmuck.

Die Sportanlage an der östlichen Kurfürstenstraße mit Sporthalle und Ballspielplatz wird vorzugsweise für den Schulsport genutzt, so vom Helmholtz-Gymnasium. Der Platz liegt in der späteiszeitlichen (Weichsel-zeitlichen) Hauptrinne von Potsdam (Abschnitt 7.3: Höhenschichtenkarte): In ihr können Gebäude nur mit erheblichem zusätzlichen Aufwand gegründet werden.

Das Palais Lichtenau (Nr. 94) ist ein klassizistisches Gebäude in der Potsdamer Behlertstraße 31. Der Weg zu seiner repräsentativen Südfassade beginnt in der Kürfürstenstraße 40 (Haut+Laserzentrum Potsdam Berlin). Erbaut 1796/97 in unmittelbarer Nähe des Neuen Gartens, ist es aufgrund seiner Fassadengestaltung und der Qualität der erhaltenen Innenäume ein herausragendes Denkmal frühklassizistischer Architektur in Deutschland (https://de.wikipedia.org/wiki/Palais_Lichtenau). pdf

Die Gotische Bibliothek (Nr. 95) liegt an der Südspitze des Heiligen Sees. Sie wurde Ende der 1990er Jahre saniert nach einer Spende des Berliner Senats, wobei auch ihre Schieflage behoben wurde. Vor ihr bietet sich ein wunderbarer Blick über den Heiligen See auf das Marmorpalais und das Grüne Haus im Neuen Garten. pdf

Die Kaserne in der Behlertstraße 4 (Nr. 96) ist eine von zwei monumentalen Unterkünften des Regiments Garde du Corps, geschaffen 1891/93 von Robert Klingelhöffer im strengen Neorenaissancestil (Schmidt 2001: 23). Heute beherbergt das Haus das Karrierezentrum Potsdam der Bundeswehr.

Wegebeschreibung von der Behlertstraße 4 zur Berliner Straße: (1) Auf dem breiten Bürgersteig vor der Kaserne 100 m entlang der stark befahrenen Behlertstraße, (2) nach links einbiegen, (3) nach 40 m nach rechts schwenken: rechts der Straße liegt eine sehr große Parkfläche, links stehen zwei voluminöse Nachwende-Bürobauten. (4) Im 2. dieser Gebäude befindet sich das Sozialamt Potsdam (Nr. 97). (5) Vor diesem nach links, (6) nach rechts durch das Sozialamt, (7) weiter geradeaus bis zur Rückseite der zweiten Kaserne des Regiments Garde du Corps (Nr. 98), Berliner Straße 135, (Schmidt 2002: 23), (8) nach rechts um die Kaserne herum, (9) an der Berliner Straße nach rechts 20 m zur Villa Ritz (Nr. 99), (10) Die Berliner Straße queren.

Die Kaserne Berliner Straße 135 (Nr. 98) ist der zweite Unterkunftsbau des Regiments Garde du Corps: Sie ähnelt ihrem Schwesterbau in der Behlertstraße 4 wie ein Ei dem anderen.

Die Villa Ritz (Nr. 99): „Der denkmalgeschützte, zweigeschossige, frühklassizistische Bau wurde um 1800 nach den Plänen von Michael Philipp Daniel Boumann errichtet. Bauherr war Johann Friedrich Ritz, der geheime Kämmerer von Friedrich Wilhelm II." (https://www.villa-ritz.de/die-villa/).

-

- Das Logenhaus, Kurfürstenstraße 52

-

- Die Eisenhart-Grundschule

-

- Das Ärztehaus Kurfürstenstraße 19/ Ecke Hebbelstraße

-

- Die Kurfürstenstraße gegen die Laufrichtung

-

- Die Zuwegung zum Palais Lichtenau

-

- Die Gartenfront des Palais´ Lichtenau

-

- Die Gotische Bibliothek

-

- Das Marmorpalais im Neuen Garten

-

- Kaserne des Regiments Garde du Corps, Behlertstraße 4

-

- Karriereberatung der Bundeswehr Potsdam

-

- Nachwendeblöcke in der südlichen Berliner Vorstadt

-

- Durchgang durch das Sozialamt

-

- Der südliche Flügel der Kaserne du Corps,

-

- Die Kaserne du Corps: Berliner Straße 135

-

- Die Villa Ritz

-

- Die außergewöhnliche Leistungsbreite der Villa Ritz

7.4.11 Schiffbauergasse

Der Routenweg von der Berliner Straße in den Kulturstandort Schiffbauergasse, das Potsdamer Kulturviertel, wird flankiert von der Husarenkaserne, Nr. 100, und der Offizierspeiseanstalt, Nr. 101 in unser Karte; im folgenden Großbild sind das die Nummern 27 und 27A.

Innerhalb des Geländes folgen am Weg bis zur Humboldtbrücke

- die Reithalle (Hans-Otto-Theater), Nr. 102, im Großbild Nr. 16,

- das VW Group Future Center Europe (Neubau), Nr. 103, im Großbild Nr. 17,

- der Krieger, Nr. 104,

- der ehem. Koksseparator, Nr. 105, im Großbild Nr. 14,

- das Wave Hotel, Nr. 106, im Großbild Nr. 13A/B,

- das Schiffsrestaurant John Barnett, Nr. 107, im Großbild Nr. 12A,

- die ehem. Zichorienmühle (ital. Restaurant), Nr. 108, im Großbild Nr. 12,

- das neue Hans-Otto-Theater (Hauptbühne), Nr. 109, im Großbild Nr. 11,

- das Theaterschiff, Nr. 110, im Großbild Nr. 9B,

- die Huckleberrys Floßstation Potsdam, Nr. 111, im Großbild Nr. 9A,

- die fabrik Potsdam, Nr. 112, im Großbild Nr. 10,

- ein großer Spielplatz, Nr. 113,

- das museum FLUXUS, Nr. 114, im Großbild Nr. 4F,

- das fabrik Studiohaus, Nr. 115, im Großbild Nr. 4G,

- dahinter (verdeckt) das T-Werk, Nr. 116, im Großbild Nr. 4E,

- Marina am Tiefen See, Nr. 117, im Großbild Nr. 8.

- Karte der Schiffbauergasse und Verzeichnis der Gebäude im Jahr 2025 in der Berliner Straße am mittleren Zugang (Fotos: MM 18.03.2025, Fotokombination: PD 04/2025).

Druckfähige Auflösung (3000x1850, 3,81 MB)

Die Husarenkaserne (Nr. 100), Berliner Str. 27, errichtet 1839/42, war die Unterkunft des Leib-Garde-Husaren-Regiments (Schmidt 2002: 21; https://de.wikipedia.org/wiki/Leib-Garde-Husaren-Regiment; https://www.potsdam-wiki.de/Leibgarde-Husaren-Kaserne). Hinter dem Hauptbau befinden sich vier Reithallen. Die älteste davon, entworfen von Schinkel, firmiert als Schinkelhalle.

Das Offizierscasino des Husarenregiments (Nr. 101), errichtet 1886/87 als vielgestaltiger, neugotischer Ziegelbau und restauriert 1994/98 (Schmidt 2001), dient heute als Kindergarten.

Das Potsdamer Kulturviertel Schiffbauergasse (Nr. 102–117) liegt am Tiefen See und dem Ausfluss der Havel daraus. Das ehemalige Industriegelände, u. a. mit dem städtischen Gaswerk, beherbergt heute eine außerordentlich gelungene Kombination von kulturellen Einrichtungen, Unternehmen und Gastronomie.

Das Neue Hans-Otto-Theater (HOT, Nr. 109), das „Große Haus“ am Tiefen See, ist die größte und bekannteste Einrichtung vor Ort. 2006 war es der erste Theaterneubau in Ostdeutschland nach der Wende. „Der Architekt Paul Böhm, entwarf und verwirklichte das Gebäude mit schalenförmigen, auskragenden Dächern zusammen mit seinem Vater Gottfried Böhm“ aus Köln, dem einzigen lebenden Pritzker-Preisträger Deutschlands („Architektur-Nobelpreis“) (https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Otto_Theater, 04/2025).

Einrichtungen der kreativen freien Theaterszene wie die fabrik Potsdam – Internationales Zentrum für Tanz und Bewegungskunst (Nr. 112), das T-Werk – Internationales Theater- und Theaterpädagogikzentrum in Potsdam e.V. (Nr. 117) und das Waschhaus, ein genreübergreifender Kunst- und Kulturraum, strahlen überregional aus.

Nun Stationen in der Reihenfolge der Route:

Die Reithalle (Nr. 102) des Hans-Otto-Theaters (https://www.potsdam.de/de/reithalle).

Der VW-Konzern hat für sein Design-Center Potsdam (Nr. 103) einen schmucken Neubau mit einem großartigen Blick in die Potsdam-Berliner Kulturlandschaft errichtet. Die operative Arbeit lief dort von 2004 bis 2024 (https://www.potsdam-wiki.de/VW-Design-Center). Im Internet firmiert es 4/2025 als VW Group Future Center Europe.

Die Skulptur „Der Krieger“ (Nr. 104): Hier beginnt bzw. endet der „Walk of Modern Art Potsdam“ (https://www.potsdam.de/de/walk-modern-art).

Den Koksseparator des ehemaligen Gaswerkes Potsdam (Nr. 105) hatte das IT-Unternehmen Oracle von 2002 bis 2020 für seine Potsdamer Niederlassung gemietet. 2021 zog die Digitalagentur Brandenburg GmbH ein, eine Tochtergesellschaft der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Ein weiterer Nachmieter ist die Health and Medical University HMU (https://www.potsdam-wiki.de/Oracle, https://schiffbauergasse.de/poi/campus-hmu-health-and-medical-university).

Das Schiffsrestaurant John Barnett (Nr. 107) pflegt deutsche Küche mit maritimem Flair (https://www.john-barnett.de/).

-

- Die ehemalige Offizierspeiseanstalt

-

- Die ehemalige Kaserne des Leib-Garde-Husaren-Regiments

-

- Die Schiffbauergasse im Jahr 1998

-

- Die Schiffbauergasse im Jahr 2021

-

- Die Reithalle des Hans-Otto-Theaters

-

- Die Zichorienmühle (108), der Koksseparator (105) und das Parkhaus

-

- Blick über den Tiefen See: links der Berliner Forst mit dem Schäferbergturm

-

- Das VW Designe Center 2022

-

- „Der Krieger“ am Walk of Modern Art Potsdam

-

- Das Wave Hotel, mit Wasserblick von allen Zimmern

-

- Das Schiffsrestaurant John Barnett pflegt deutsche Küche

-

- Der Park Babelsberg mit zoom

Die Zichorienmühle (Nr. 108) (Zichorie – Gemeine Wegwarte): Hier bietet das italienische Restaurant „Il Theatro“ feine Gastlichkeit und einen großartigen Blick auf den Tiefen See und seine Umgebung.

Das Hans-Otto-Theater HOT (Nr. 109) wurde 1952 benannt „nach dem Schauspieler Hans Otto, der im November 1933 als Kommunist und Gewerkschafter von den Nationalsozialisten verhaftet, gefoltert und ermordet wurde“. Er war der erste Schauspieler, der ein Opfer der Nazis wurde. Zuvor firmierte das Haus als „Brandenburgisches Landestheater“ (https://www.hansottotheater.de/).